無期転換申込権とは?

労働契約法第18条により、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者は「無期転換申込権」を得ます。

労働者がこの権利を行使すると、契約更新のタイミングで「期間の定めのない労働契約」に転換できる仕組みです。

これは、不安定な有期雇用から安定的な雇用へと移行するためのセーフティネットです。

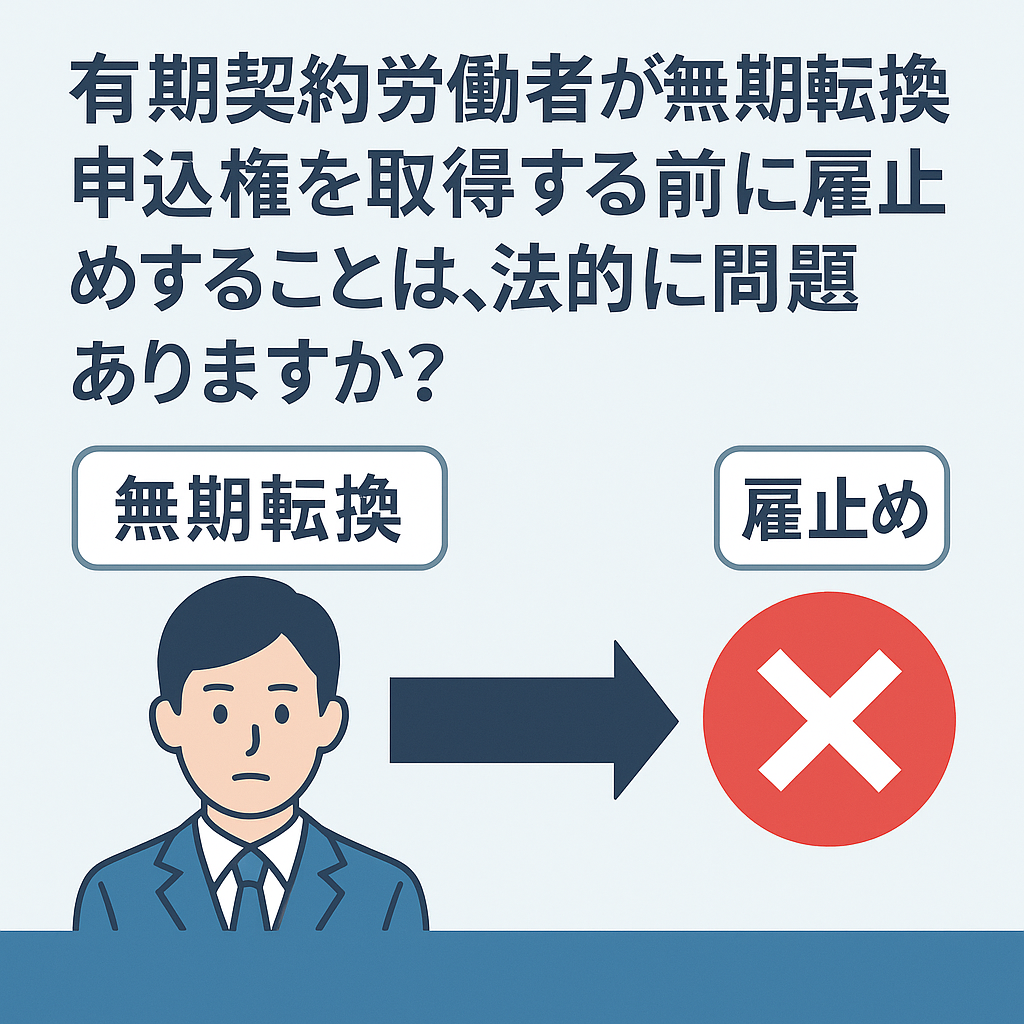

無期転換前の雇止めは可能か?

無期転換申込権の発生直前に「雇止め」を行うこと自体が法律上すぐに無効になるわけではありません。

しかし、「無期転換をさせないために意図的に雇止めした」と判断されれば、労働契約法の趣旨に反し、不当とされる可能性が非常に高いです。

また、契約更新回数や年限の上限を設けること自体は法令違反ではありませんが、その取り決めが労働者に一方的に不利益で、合理性がないと判断されれば、裁判所で否定されるケースも多くあります。

就業規則で更新上限を設ける場合の注意点

- 労働契約締結後に新たに更新上限を設定する場合は、労働者本人の自由意思による合意が必要です。

- 合意なく就業規則で上限を設けると、不利益変更とされ、合理性がなければ無効となる可能性があります。

つまり、雇止めのタイミングや契約更新のルール設定には、労働契約法や裁判例の趣旨を十分に踏まえた対応が必要です。

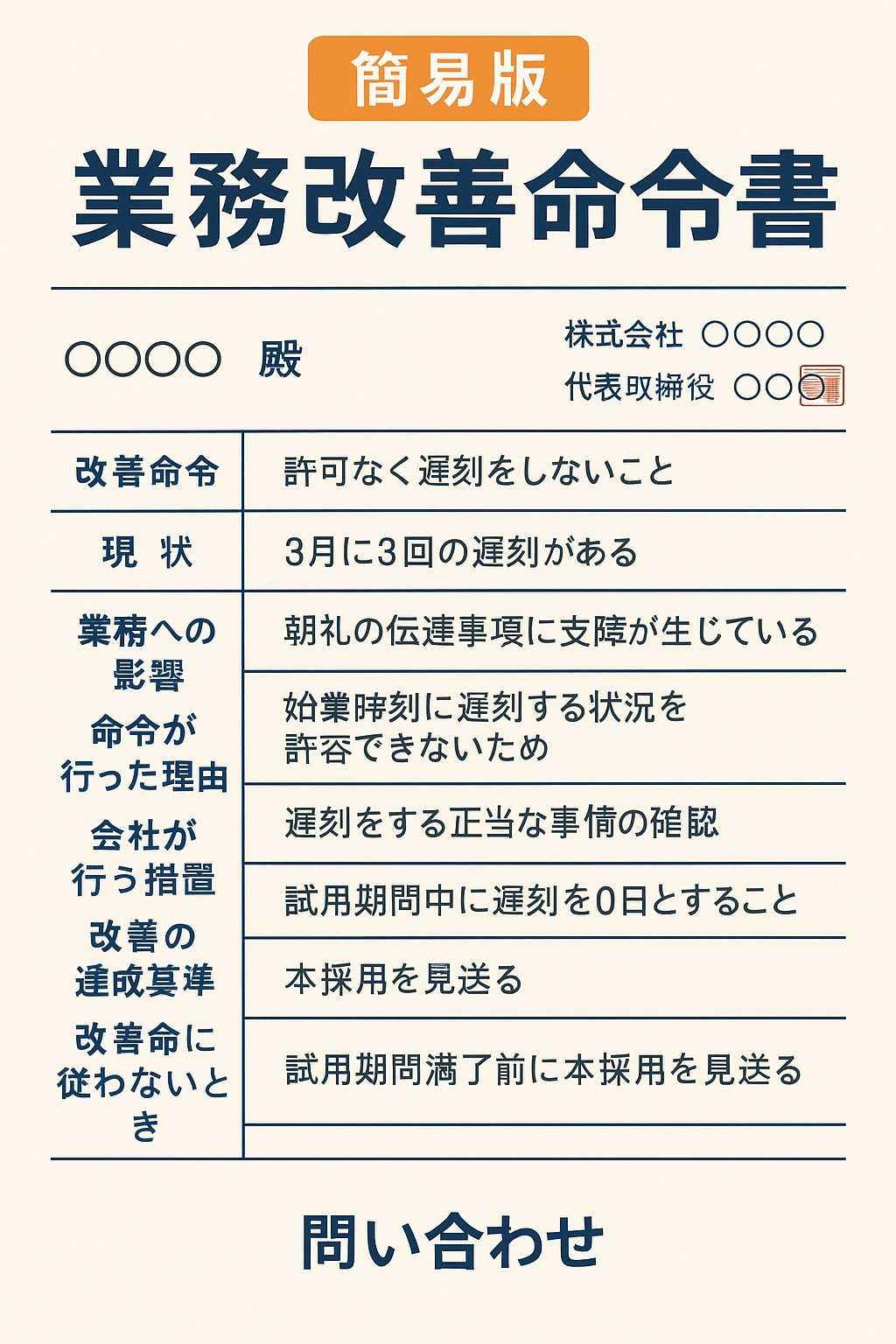

事例:雇止めが無効とされたケース

ある企業では、契約社員が通算4年11か月勤務したタイミングで「契約更新なし」とされました。

企業側は「当初から更新は5回までと定めていた」と主張しましたが、労働者は「無期転換を避けるための雇止めだ」と訴えました。

裁判所は以下の点を重視し、雇止めを無効と判断しました。

- 更新上限の設定が労働者に十分に説明されていなかったこと

- 実際には反復更新により長期雇用関係が形成されていたこと

- 無期転換を回避する意図が強くうかがえたこと

結果として労働者は無期転換が認められ、雇用継続となりました。

まとめ

- 無期転換直前の雇止めは、形式的に契約満了としても「不当な回避」と判断されるリスクが高い。

- 更新上限を設ける場合は、契約時に明確に説明し、労働者が理解・同意していることが重要。

- 一方的な就業規則変更による上限設定は無効とされる可能性が高い。

雇止めや契約更新の判断は、慎重に行う必要があります。

👉 無期転換ルールや雇止め対応について不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。無料相談・お問い合わせはこちら