夜勤勤務を行う従業員に対して、「深夜割増賃金の代わり」として一律の手当を支給する企業もあります。しかし、この方法には注意すべきポイントがあります。

法律上のルール

労働基準法では、深夜労働(22時~翌5時)については 通常の賃金の25%以上の割増 を支払うことが義務づけられています(労基法37条)。

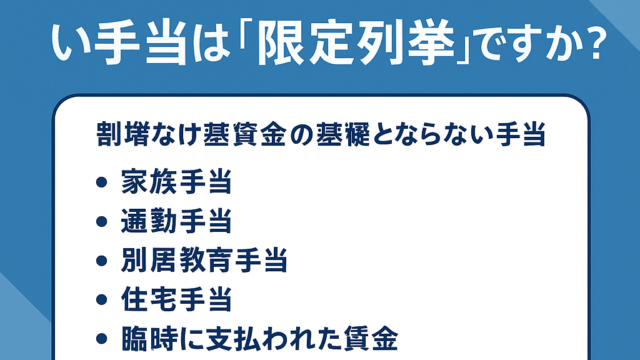

ここでいう「通常の賃金」には、家族手当や通勤手当など一部の手当は含まれませんが、基本給や職務手当などは含まれます。

リスクとなるケース

「夜勤1回につき○○円」と全員一律で手当を支給する場合、次のようなリスクが生じます。

- 通常の賃金が高い従業員

→ 法定の割増額を下回る可能性がある - 通常の賃金が低い従業員

→ 法定以上の割増額となるので問題なし

つまり、賃金水準が高い人にとっては「未払賃金」とみなされるリスクがあるのです。

事例

例えば、夜勤1回につき 1,000円 の手当を全員に支給しているケースを考えてみましょう。

- Aさん(時給1,200円)

→ 深夜1時間あたりの割増:300円(1,200円×25%)

4時間勤務なら:300円×4時間=1,200円

➡ 手当1,000円では不足(200円が未払いに) - Bさん(時給900円)

→ 深夜1時間あたりの割増:225円

4時間勤務なら:225円×4時間=900円

➡ 手当1,000円で法定以上の支給(問題なし)

このように、高時給の従業員に未払いが発生するリスクがあります。

実務上の対応ポイント

- 一律手当を導入する場合は、最も賃金が高い従業員に必要な割増額を上回る金額に設定すること。

- 可能であれば、実労働時間に応じた割増賃金の計算に切り替える方が安全。

- 就業規則や賃金規程に「深夜割増相当手当」として明確に規定しておくと安心です。

まとめ

夜勤に一律手当を支給すること自体は可能ですが、金額設定を誤ると「未払い残業代」と判断されるリスクがあります。

企業としては、従業員ごとの通常賃金を確認し、法定基準を下回らないように注意する必要があります。

📌 夜勤手当や賃金規程の設計についてご不安がある場合は、専門家にご相談ください。