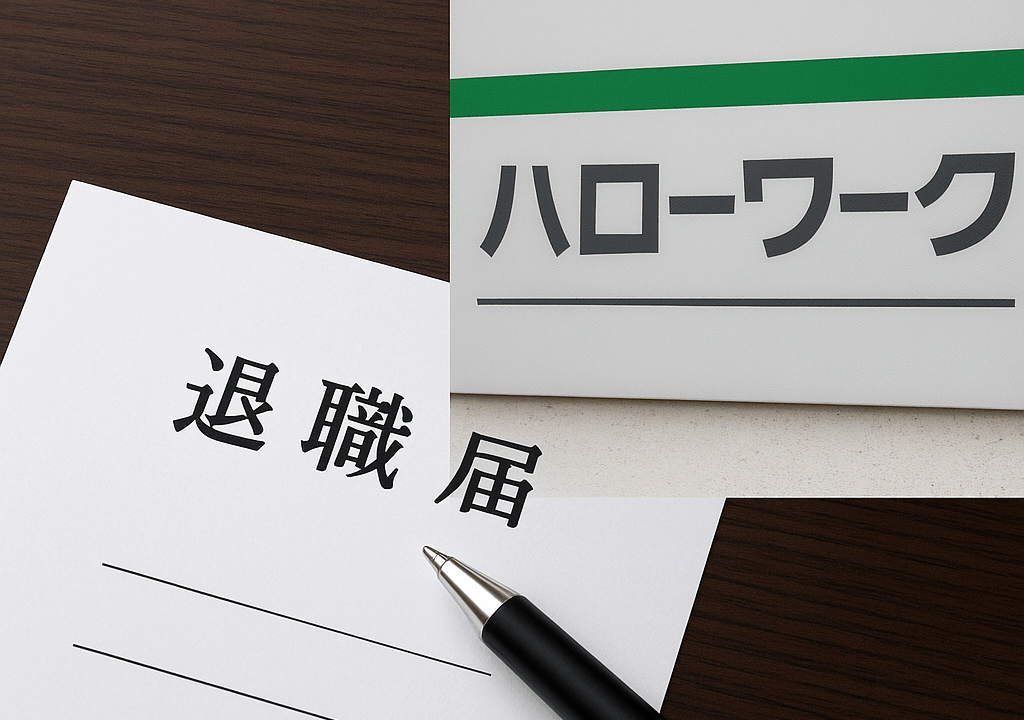

従業員が退職するとき、会社にはさまざまな手続きが発生します。その中でも重要なのが 離職票 です。離職票は、従業員がハローワークで失業手当を申請する際に欠かせない書類であり、発行が遅れると従業員に大きな不利益が生じる可能性があります。

この記事では、労務担当者が知っておきたい「離職票手続きの流れ」と「基本的な書き方」についてわかりやすく解説します。

離職票とは?

正式名称は 「雇用保険被保険者離職票」 といい、雇用保険に加入していた従業員(離職者)が失業手当を受けるために必要となる書類です。

離職票は次の2枚で構成されています。

- 離職票-1:雇用保険の資格喪失を確認する書類

- 離職票-2:退職日までの賃金状況や離職理由を記載する書類

離職票手続きの流れ

① 離職票の希望確認

退職者に対し、離職票の発行を希望するか確認します。59歳以上の退職者は、希望に関わらず発行が必要です。

② 必要書類の準備と離職証明書の作成

出勤簿・賃金台帳などを基に、離職証明書を作成します。

③ 離職者の確認・署名

離職理由は失業手当に直結するため、必ず本人に内容を確認してもらい署名を受けます。

④ ハローワークへの提出

「雇用保険資格喪失届」に離職証明書を添付し、離職日の翌々日から10日以内に提出します。

⑤ 発行された離職票を離職者へ交付

ハローワークでの処理後、「離職票-1」「離職票-2」を速やかに従業員へ渡します。

※2025年1月からは、条件を満たせばマイナポータルへ直接送付する仕組みも始まっています。

離職証明書の基本的な書き方(自己都合退職の場合)

離職票-2の基礎となる「離職証明書」には、以下を記載します。

- 賃金支払い状況(左側欄)

・過去12か月の出勤日数や賃金額を記入

・月給制の場合は就業規則に基づき計上 - 離職理由(右側欄)

・「労働者の個人的事情による退職」に〇をつける

・具体的事情欄には「自己都合による退職」と記入

離職理由の記載は、給付制限や給付日数に影響するため、特に慎重に行う必要があります。

まとめ

離職票は、単なる退職時の書類ではなく、従業員の生活に直結する大切な手続きです。

特に「離職理由」の記載は、トラブル防止のためにも離職者本人と合意を取りながら進めることが重要です。

労務担当者の正しい対応が、退職者のスムーズな再就職活動と企業との信頼関係の維持につながります。