こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

2025年(令和7年)9月、厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されました。

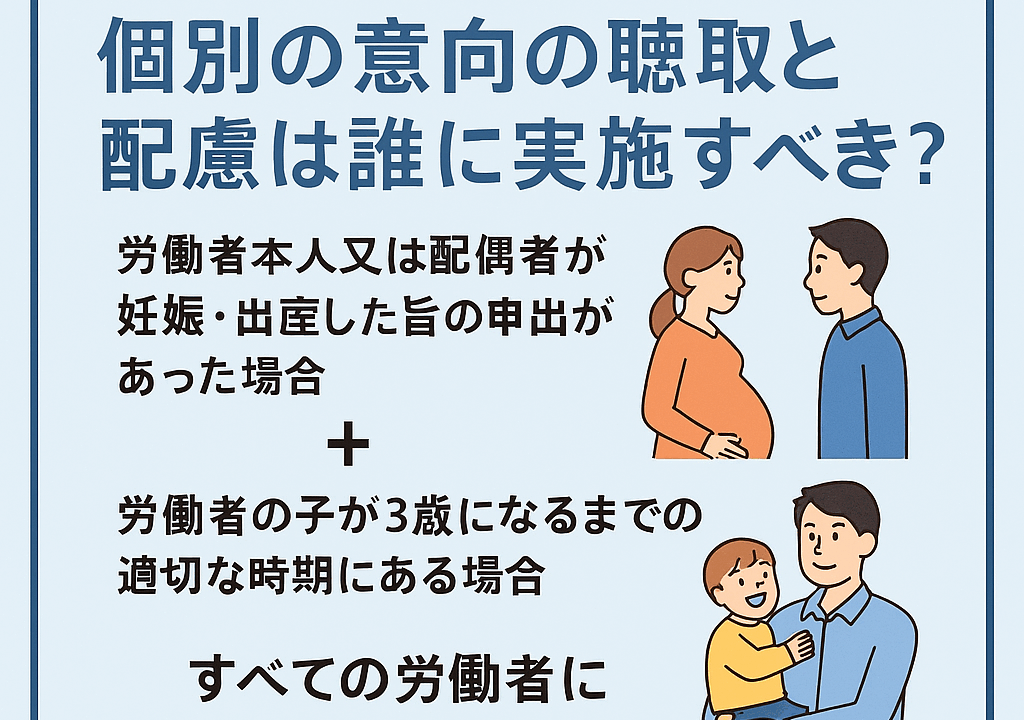

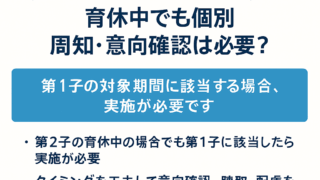

その中でも多くの企業が疑問に感じるのが、個別の意向の聴取と配慮はどの労働者を対象に実施すべきか?という点です。

法律上のポイント

改正法に基づき、企業には以下の義務があります。

- 労働者本人または配偶者が妊娠・出産した旨の申出があった場合

➡ 個別に意向を聴取し、育児休業等の取得に向けた配慮を行う必要があります。 - 労働者の子が3歳になるまでの適切な時期にある場合

➡ 同様に、労働者本人に意向確認を行い、制度の利用や職場環境の整備に配慮する必要があります。

※「適切な時期」とは、子が1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで(=3歳の誕生日の1か月前までの1年間)を指します。

実務での事例

事例1:妊娠報告を受けた場合

販売業のA社では、女性従業員から妊娠の報告がありました。

会社は本人の意向を丁寧にヒアリングし、産休・育休スケジュールの確認や復職後の働き方(短時間勤務制度の利用希望など)について事前に調整しました。

➡ 結果的に、従業員は安心して出産に臨むことができ、復帰後も早期に職場適応できました。

事例2:子が2歳の従業員の場合

製造業のB社では、男性従業員の子が2歳を迎えるにあたり、人事担当が個別面談を実施。

育休延長や柔軟な勤務形態への希望を確認し、本人は「フルタイム復帰を希望、ただし時短勤務も視野に」と回答しました。

➡ 会社は本人の希望に基づき、業務配分を調整。結果として従業員は無理なく家庭と仕事を両立でき、離職防止にもつながりました。

実務への影響と留意点

- 対象は限定的ではなく、申出があった全ての労働者+3歳までの子を養育する労働者

- 意向聴取は「形だけ」でなく、記録を残すことが望ましい

- 面談形式だけでなく、書面やオンラインでの確認も可能

- 将来的に労働局の調査で確認される場合もあるため、記録の保管が重要

まとめ

令和6年改正育児・介護休業法により、企業には**「妊娠・出産の申出があった労働者」と「子が3歳までの労働者」**に対して、必ず個別の意向を聴取し配慮する義務が課されました。

これは単なる形式的な対応ではなく、従業員が安心して育児と仕事を両立できる職場づくりのための重要なステップです。

就業規則や社内フローを整備し、実務で活用できる仕組みを早めに準備しましょう。