こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。

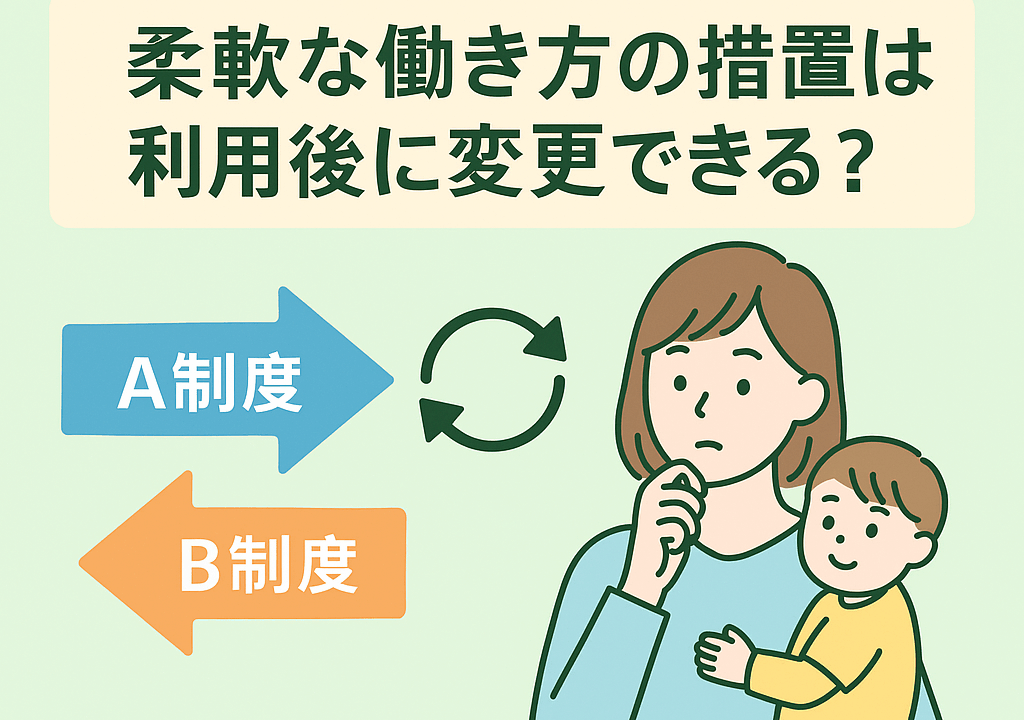

今回は、3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して講じられる「柔軟な働き方を実現するための措置」が、利用開始後に変更できるのかどうかについて解説します。

労働者には「選択権」がある

改正法により、事業主は3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して、以下の5つのうち2つ以上の措置を講じる義務があります。

5つの措置

- 始業時刻等の変更

- 在宅勤務等の措置

- 養育両立支援休暇

- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

- 所定労働時間の短縮

労働者はこの中から利用する措置を選択できます。

利用開始後に変更は義務か?

法律上は、労働者が一度選択した措置について、

- 利用開始後に変更を認めることまで義務づけられているわけではありません。

しかし、実際の子育てと仕事の状況は変化する可能性があります。

例えば、

- 子どもの成長に伴い保育園の送迎時間が変わった

- 家族のサポート体制が変化した

- 業務内容が変わり、在宅勤務より短時間勤務の方が適切になった

こうしたケースに備えて、定期的な面談等を通じて状況を確認することが望ましいとされています。

実務対応のポイント

- 法律上は義務ではないが、実務上は柔軟に対応するのが望ましい

- 定期的に面談を実施し、労働者の家庭・業務状況を把握

- 必要に応じて措置の変更を検討することで、育児と仕事の両立をより実質的に支援できる

【事例】措置の変更に柔軟に対応したケース

ある企業では、従業員が「在宅勤務制度」を選択し、子育てと仕事を両立していました。

しかし、子どもが幼稚園に通い始めると、送迎時間の関係で在宅勤務よりも「短時間勤務制度」の方が適してきました。

労働者からの申し出を受け、会社は制度変更を認めました。

結果として、従業員は無理なく働き続けることができ、企業としても経験ある人材の離職を防ぐことができました。

まとめ

- 労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置の中から利用する制度を選択可能

- 利用後の変更は法律上の義務ではない

- ただし、実務上は面談や状況確認を行い、必要に応じて柔軟に変更を認めることが望ましい

- 結果として、従業員の定着やモチベーション向上につながる

✅ 初回相談は無料です

育児介護休業法改正対応や就業規則の整備でお悩みの方は、ぜひご相談ください。