「退職勧奨」とは、特定の社員に退職を促す行為を指します。

ただし、退職はあくまで 本人の自由意思 によるものであり、やり方を誤ると「退職強要」「違法な解雇」とみなされ、損害賠償請求に発展するリスクがあります。

今回は、実務担当者が押さえておきたい退職勧奨の流れと留意点を、具体的な事例を交えて解説します。

退職勧奨・退職強要・解雇の違い

- 退職勧奨:会社が退職を提案し、最終的な判断は本人に委ねる

- 退職強要:執拗な説得や脅迫などで退職を迫る(違法)

- 解雇:会社が一方的に雇用契約を終了する(厳しい法的要件あり)

実務での進め方(標準的な流れ)

- 過去の対応内容を整理

- 入社時の条件、雇用契約書、人事評価、指導記録を確認。

- 課題を伝え改善の機会を与えたかが重要

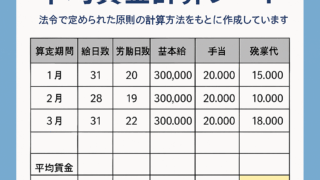

- 優遇条件の設定

- 解決金(一般的には3~6か月分の給与)、退職日、引き継ぎ有無を検討。

- 金額が低すぎると合意が難しくなる

- 面談(人事責任者同席)

- 会議室など社内で実施。

- 感情的にならず、経緯・条件・失業給付の説明を冷静に伝える。

- 対象者の意見は最後まで聞く姿勢が重要

- 条件のすり合わせと退職合意書の締結

- 金銭面を中心に話し合い、合意が得られれば速やかに合意書を作成

面談時の留意点

- 回数:最大4~5回程度。過度な繰り返しは退職強要と判断される恐れ退職勧奨実施マニュアル (1)。

- 時間・間隔:1回30分〜1時間。数日〜1週間は間隔を空ける。自宅や飲食店での実施はNG。

- 条件設定:金銭だけでなく、再就職支援や就職活動期間の付与なども有効。

- 日々の指導・労務管理:改善指導や人事制度の整備がなければ、退職勧奨の正当性が弱まる。

- 解決金の処理:税務・社会保険の取扱いを事前に確認し、振込額を明確にしておく

判例に学ぶ注意点

- 下関商業高校事件(最高裁昭和55年)

3〜4か月で11回以上の面談を実施した結果、執拗で違法な退職勧奨と判断され損害賠償命令 - 鳥取県教員事件

年齢を理由にした退職勧奨は性差別とされ違法。 - 東京女子医科大学事件

侮蔑的発言を伴う退職強要に対し、450万円の賠償命令

まとめ

退職勧奨を実施する際の最大のポイントは、

- 本人の自由意思を尊重すること

- 社会通念上相当な方法・回数で進めること

- 適切な条件を提示し、冷静かつ記録を残して対応すること

です。

正しい手順を踏めば、退職勧奨は有効な手段となりますが、一歩間違えれば「違法な退職強要」に転じるリスクがあります。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら

専門家に相談する