こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

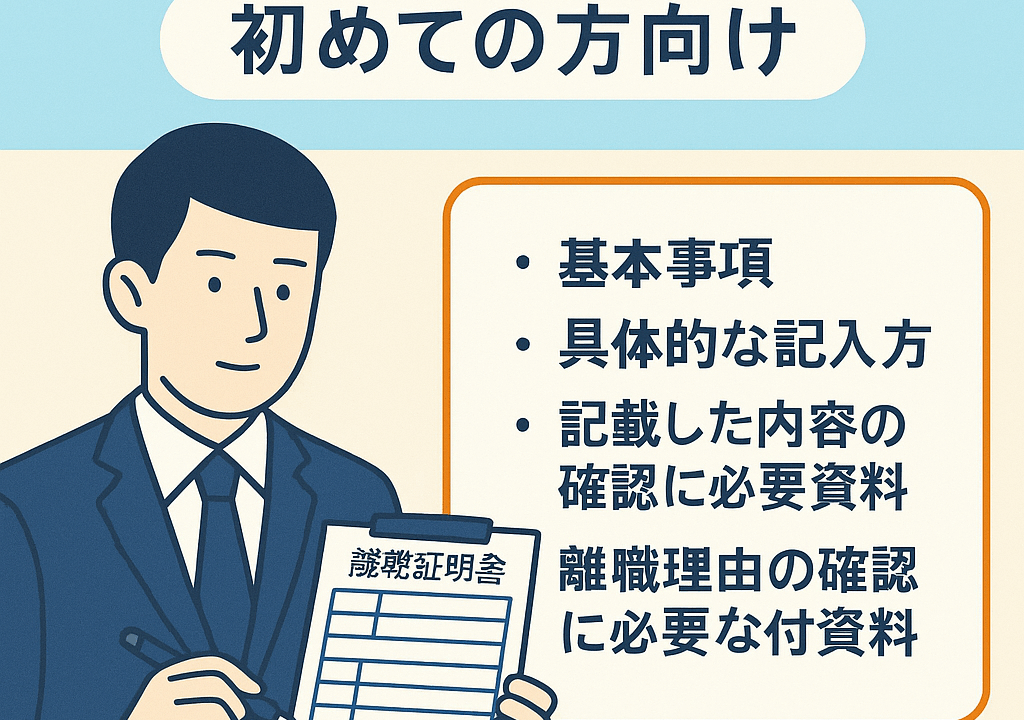

退職者が出た場合に必要となる「離職証明書(離職票)」の作成。初めて対応されるご担当者の方にとっては、書き方や添付資料の用意に戸惑うことも多いのではないでしょうか。

この記事では、離職証明書作成の基本から、実務上の注意点、そして事例まで整理して解説します。

離職証明書とは?

離職証明書は、退職者が失業給付を受ける際に必要となる書類です。

事業主は、退職者から交付希望があれば必ず発行し、ハローワークに提出しなければなりません。特に59歳以上の離職者については交付が必須です 。

書き方の基本ポイント

- 基本事項の記載

- 離職日からさかのぼって「直近12か月分の賃金(65歳以上は6か月分)」を記入します。

- 1か月あたり「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が対象です。

- 具体的な記入方法

- 月給制/日給月給制/時給制など賃金形態によって日数の数え方が異なります。

- 欠勤控除がある場合や休業手当が支給された場合には備考欄へ記載します。

- 添付資料の準備

- 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、雇用契約書、退職願など。

- 離職理由によって必要な資料(定年=就業規則、契約満了=契約書など)が異なります。

- 離職理由の明記

- 自己都合退職/会社都合退職(解雇・退職勧奨など)を正しく区分。

- 具体的な事情もできる限り記載(例:夫の転勤により転居のため)。

実務事例

事例①:月給制社員の退職

- 離職日:2025年3月31日

- 月給制・欠勤控除なし

👉 この場合、各月の歴日数をそのまま「賃金支払基礎日数」として記載します。

事例②:時給制パート社員の退職

- 離職日:2025年9月22日

- 出勤日数:18日、賃金:180,000円

👉 「賃金支払基礎日数」は18日とし、備考欄に「出勤日数」「総勤務時間数」を記載します。勤務時間数が80時間以上ある月は「完全月扱い」とすることが可能です 。

事例③:傷病により長期欠勤して退職

- 退職までの8か月間、賃金支払いなし

👉 医師の診断書や傷病手当金支給決定通知を添付することで、算定対象期間を延長できます(最大4年間) 。

実務での注意点

- 離職日と社会保険喪失日は異なるため、混同しないよう注意。

- 最終月の賃金が未払いの場合は「未計算」と記載できます。

- 通勤手当の定期券代をまとめて支給した場合は、月割りで按分して記入する必要があります。

まとめ

離職証明書の作成は、単なる事務手続きではなく、退職者の失業給付に直結する重要な業務です。

初めて手続きを行う場合でも、基本の流れと必要資料を押さえておけばスムーズに対応可能です。

👉 離職証明書の作成や離職理由の区分でお困りの方は、当事務所までご相談ください。