2025/09/12 コラム

労働条件通知書とは?

労働条件通知書は、労働者を雇い入れる際に必ず明示しなければならない労働条件を記載した書面です。

労働基準法第15条に基づき、雇用契約を結ぶ際に交付することが義務づけられています。

明示の方法は原則として書面の交付ですが、労働者が希望すればFAX・電子メール・SNSのメッセージ機能等による交付も認められます。ただし、必ず出力して書面を作成できることが条件です。

明示しなければならない事項

労働条件通知書には、次のような内容を明記する必要があります。

- 契約期間(有期か無期か、更新の有無や基準、無期転換の条件など)

- 就業の場所と業務の内容(雇入れ直後と将来の変更範囲)

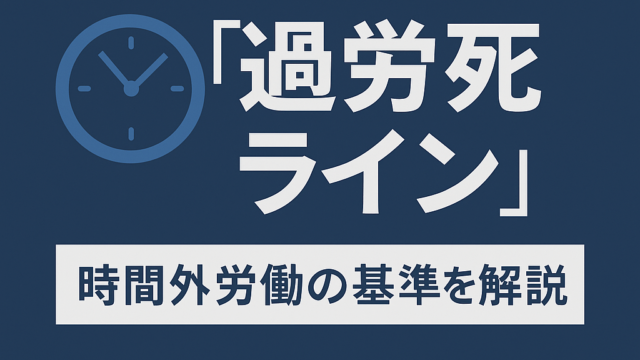

- 始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇に関する事項

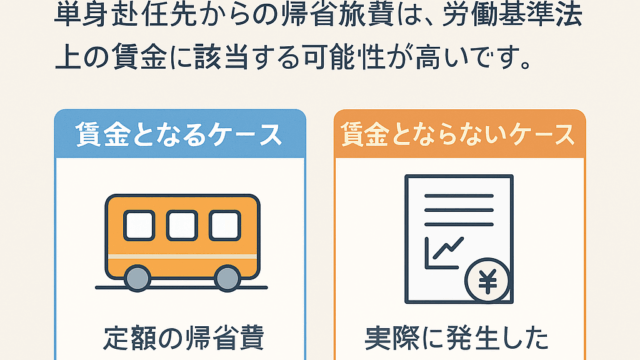

- 賃金(基本給・手当・割増賃金率・締切日・支払日・支払方法)

- 昇給・賞与・退職金の有無

- 退職・解雇に関する事項

- 社会保険や雇用保険の加入状況

これらは、労使間のトラブルを未然に防止するための重要な情報です。

実務での注意点と事例

事例①:有期契約社員の更新トラブル

有期雇用契約を更新するかどうかで従業員と揉めたケース。

労働条件通知書に「更新の有無」「更新基準(業務量・勤務態度等)」を明記していなかったため、労働者から「当然更新されるはず」と主張されました。

→ 更新の可能性や判断基準を明記していれば、紛争を回避できた事例です。

事例②:勤務場所の変更

「大阪勤務」とだけ記載し、将来の異動可能性を記載していなかったため、東京転勤を命じたところ労働者が拒否。

→ 労働条件通知書に「就業場所の範囲」として「会社の定める事業所」と記載しておけば、トラブルを防止できました。

事例③:賃金締切日の未記載

賃金の締切日や支払日を記載していなかったため、「残業代が翌月に支払われることはおかしい」と従業員から指摘されました。

→ 締切日・支払日を明記することで誤解を防げます。

実務担当者へのアドバイス

- 厚労省のモデル様式を参考にしながら、自社の実態に合わせて修正しましょう。

- 「契約期間」「就業場所」「業務内容」「賃金」は特に紛争リスクが高いため、必ず明確に記載してください。

- 労働者が安心できるよう、就業規則との整合性も確認が必要です。

まとめ

- 労働条件通知書は、雇用契約の基本を明示する重要な書面。

- 2024年4月1日以降の様式は、有期・無期に応じた更新や無期転換に関する記載も盛り込む必要があります。

- トラブルを防止するためには、明記するべき項目を漏れなく記載し、就業規則と整合させることが大切です。

👉 自社の労働条件通知書の内容に不安がある方は、専門家によるチェックをおすすめします。