弔慰金とは?

従業員やそのご家族に不幸があった際に、会社が見舞いの意味で支給する「弔慰金」。

法律で明確に定められている制度ではなく、会社の福利厚生制度として設けられることが多いものです。

この弔慰金について「規程に金額を記載しなくてもよいのか?」というご相談をいただくことがあります。

法律上の扱い

- 弔慰金規程に金額を記載することを直接義務付ける法律はありません。

- ただし、金額以外の支給要件を明記することによって、弔慰金が「賃金」に該当する可能性が出てきます。

賃金に該当する場合の影響

労働基準法第11条では「賃金」を「労働の対償として支払われるもの」と定義しています。

死亡弔慰金のように恩恵的な給付は原則として賃金に当たりませんが、就業規則や弔慰金規程に支給条件を明記した場合は「賃金」と判断される余地があります。

そうなると、労基法第24条の「賃金支払い5原則」のうち、特に次の3つが適用されます。

- 通貨払い

- 直接払い

- 全額払い

この場合、規程で定めた条件を外れた柔軟な運用は難しくなり、会社の裁量が制限されるリスクがあります。

実務上のポイント

- 規程に金額を定めることを推奨

→ 金額を明記しないと、運用に一貫性がなくなりトラブルの原因となります。 - 支給要件を曖昧にしない

→ 「会社が必要と認めた場合」など裁量を広く残す書き方をするのか、それとも「勤務中の死亡に限る」など限定的にするのか、方針を整理することが重要です。 - 賃金該当性を意識する

→ 賃金とみなされた場合は労基法が適用されるため、社内規程の整合性を確保しておきましょう。

事例

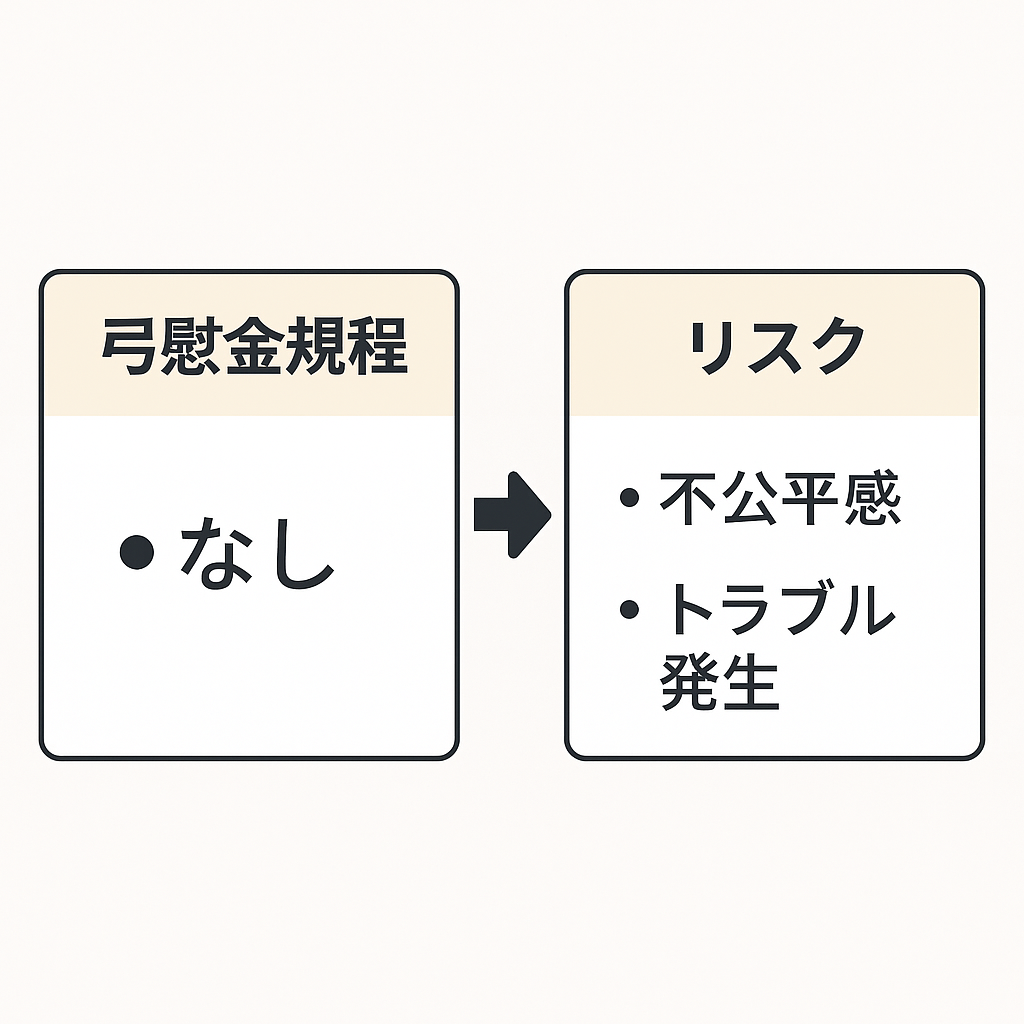

事例①:金額を明記しなかった場合

ある企業では「従業員が死亡した場合は弔慰金を支給する」とだけ規程に記載。実際の支給額はケースごとに異なり、遺族から「支給額が不公平だ」との不満が出て、労使トラブルに発展しました。

事例②:金額を明記した場合

別の企業では「従業員死亡の場合は一律30万円、配偶者死亡の場合は10万円」と明記。支給要件と金額が明確だったため、遺族への説明もスムーズに行え、トラブルは回避できました。

まとめ

- 法律上、弔慰金規程に金額を記載する義務はありません。

- しかし、金額や支給要件を明記しないと、不公平感・トラブル発生のリスクがあります。

- 実務上は 金額と条件を明文化することが望ましい といえます。

✅ 弔慰金規程の整備に関するご相談はこちら

制度設計から就業規則への反映までサポートいたします。お気軽にご相談ください。