2025/09/12 コラム

はじめに

パート・アルバイトの方は、曜日によって労働時間が異なることも少なくありません。

その場合、「有給休暇を消化したときにいくら支払えばよいのか?」という疑問が現場でよく生じます。

実務上は、労働基準法や施行規則で認められた3つの方法のいずれかを選び、就業規則で定めておく必要があります。

有給休暇の賃金計算方法(3つの選択肢)

① その日に働く予定だった時間分の賃金

- 所定労働時間 × 時給

- 例:火曜日の所定労働時間が6時間、時給1,200円なら → 7,200円を支給。

メリット:

- 計算がシンプルで従業員にも理解されやすい。

デメリット:

- 労働時間が長い曜日に有給希望が集中する可能性がある。

平均賃金(前3か月の実績に基づく)

- 過去3か月の賃金総額をもとに計算。

- 次の AまたはBのいずれか高い額を用いる。

A:賃金総額 ÷ 暦日数

B:賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

メリット:

- どの日に有給を取っても賃金は同額。

- 公平感がある。

デメリット:

- 計算がやや複雑。

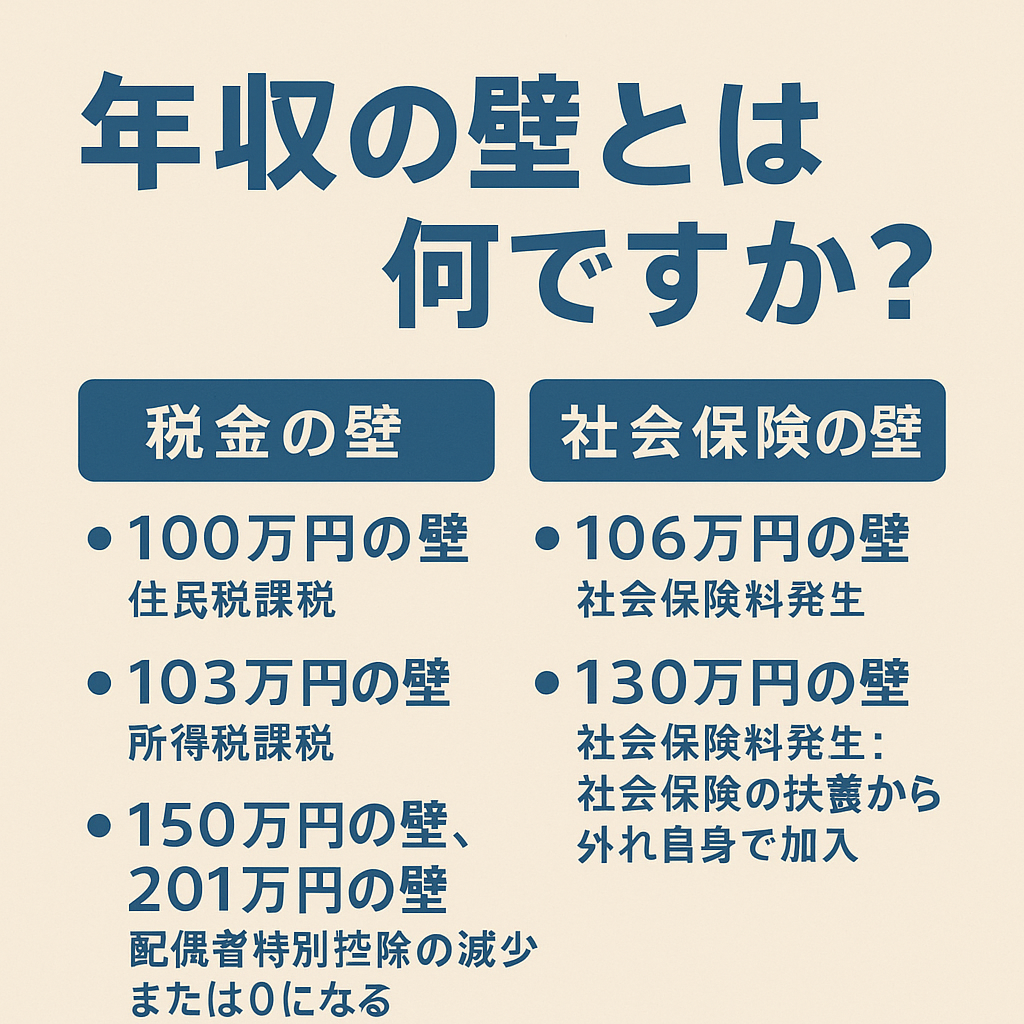

③ 標準報酬日額(健康保険に加入している場合のみ)

- 健康保険で決められた月額報酬 ÷ 30。

- この方法を選ぶ場合は、労使協定の締結が必要。

注意点:

- 健康保険に加入していないパート・アルバイトには適用できない。

実務上の事例

事例①:曜日ごとに労働時間が違うパート従業員

月・火:6時間勤務、水:4時間勤務、金:8時間勤務

→ 「その日予定していた労働時間分」を採用している会社では、金曜日に有給を取得すれば 8時間分の賃金を受け取れる。

事例②:シフト確定前に有給を希望された場合

シフト制のアルバイトが「来月の〇日に有給を使いたい」と申し出。

→ 直近の勤務実績を参考に「平均的な労働時間(例:5時間)」を仮シフトとし、その時間分の有給を付与する対応が可能。

実務担当者へのポイント

- どの方法を採用するかは、就業規則や労使協定で必ず明文化しておく。

- シフト制の場合は、「未確定シフト時の有給処理ルール」を定めておくとトラブル防止につながる。

- 計算方法ごとのメリット・デメリットを理解し、自社の勤務形態に合う方法を選ぶことが大切。

根拠法令・参考情報

- 労働基準法 第39条(年次有給休暇)

- 労働基準法施行規則 第25条

まとめ

- 有給休暇の賃金は「予定労働時間」「平均賃金」「標準報酬日額」のいずれかで支払う。

- 就業規則や労使協定で明確に定めておくことが重要。

- シフト制や変動労働時間制の職場では、実務上の取り扱いを事前に整備しておくことでトラブルを回避できる。

👉 就業規則の見直しや有給休暇の運用ルールについてお困りの方は、専門家にご相談ください。