(2025/09/29 連載記事)

こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。

前編では、民法における未成年者の行為能力や親権者の同意について解説しました。

後編となる今回は、労働基準法に定められた未成年者保護の特則と、契約締結時の実務上の留意点を解説します。

4 未成年者との労働契約の締結

(1)親権者等による契約締結の禁止

労働基準法58条1項では、親権者や未成年後見人が本人に代わって労働契約を結ぶことを禁止しています。

👉 契約の主体はあくまでも未成年者本人です。

例:父親が子に代わって雇用契約書に署名しても、それは無効。必ず本人が署名する必要があります。

(2)未成年者に不利な労働契約の解除

未成年者が自ら結んだ労働契約であっても、親権者や行政官庁は未成年者に不利な契約を将来に向かって解除できます(労基法58条2項)。

- 法定代理人の同意がなかった場合 → 民法に基づき取消しが可能(契約は遡って無効)。

- 法定代理人の同意があった場合 → 契約は有効だが、不利な条件なら将来に向けて解除が可能。

👉 未成年者が不利な契約から解放される仕組みが設けられています。

(3)賃金請求権の独立

労基法59条は、未成年者本人が賃金を独立して請求できることを定めています。

親権者が代理で賃金を受け取ることはできません。

これは、親による「給料の横取り」を防ぎ、未成年者本人の利益を守る趣旨です。

5 未成年者との契約における留意点

- 親権者同意書を必ず取得する

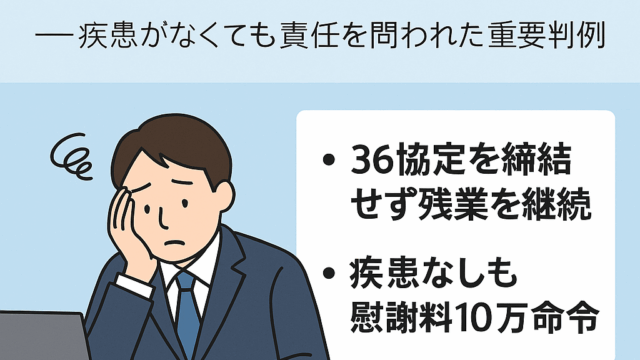

父母双方が親権者である場合、片方が反対すれば契約は取り消される可能性があります。できれば両名の署名・押印を求めましょう。 - 適正な労働条件を設定する

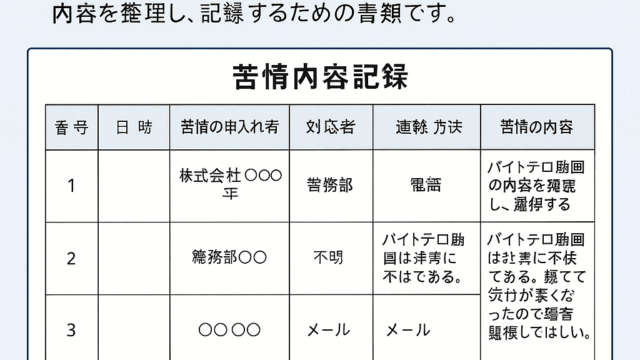

「未成年だから」と不利な契約条件を設定するのは法的リスクがあります。就業時間や賃金条件は成人と同様に適正であることが必要です。 - 書面での記録を残す

口頭の同意ではなく、必ず書面で記録を残すことが実務では安心です。

【事例】コンビニアルバイトのケース

17歳の高校生がコンビニでアルバイトを始めました。採用時に父親の署名だけをもらい契約しましたが、後日母親が「勉強に支障がある」と反対し、契約を取り消しました。

結果、シフトが大幅に変更となり、店舗運営に混乱が生じました。

👉 この事例からも、両親の同意を確認することの重要性が分かります。

実務対応のまとめ

- 契約は必ず 未成年者本人と直接締結すること。

- 親権者双方の同意書を確実に取得すること。

- 不利な条件を避け、未成年者の権利を守ることがトラブル防止につながります。

➡️ 初回相談は無料です。就業規則やアルバイト採用ルール整備のご相談はお気軽にどうぞ!