労働災害の多くは「危険の見落とし」や「慣れ」が原因で発生しています。

そのため、現場で働く従業員が直感的に危険を理解できるようにする 「見える化」 は、効果的な災害防止の手法として注目されています。

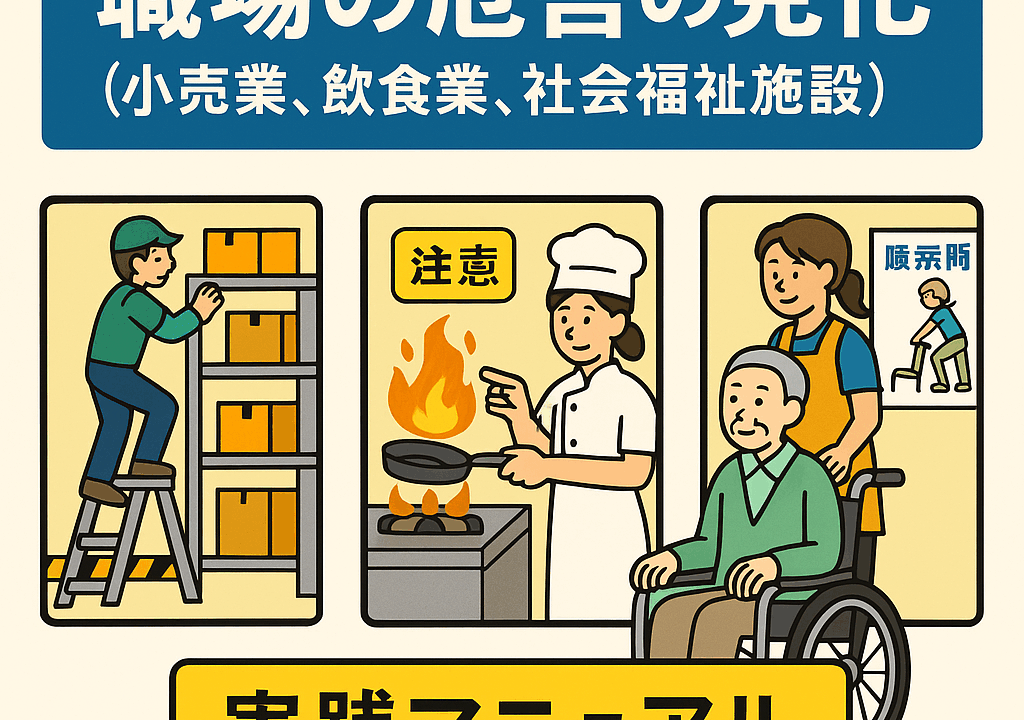

今回は小売業・飲食業・社会福祉施設を例に、危険の見える化のポイントを整理します。

正しいアプローチ

- 危険の見落とし・慣れが労働災害の要因になるという視点は的確

- 視覚的な「見える化」によって直感的に危険を認識できるのは効果的

- 業種ごとの危険個所と対策は、実務で活かしやすい内容

業種別の危険個所と見える化手法

- 小売業:倉庫での高所作業 → 商品積み上げ限界をイラスト掲示、足元にカラーテープ

- 飲食業:厨房での火気・油はね → 「油はね注意」シールや清掃チェックリスト

- 社会福祉施設:入浴介助や移乗での腰痛リスク → 補助具の使用マニュアルを掲示、腰痛予防体操のポスター

さらに強化できる点

1. 法的根拠の明確化

労働安全衛生法では、事業者に以下の義務が定められています。

これらの観点からも「見える化」の重要性を裏付けできます。

- 安全衛生教育の実施

- 危険防止措置の実施

- 安全衛生管理体制の整備

2. 救急用具の見える化

災害発生時に備えて、救急用具の配置や使用方法をわかりやすく表示することも重要です。

例:救急箱の位置をピクトグラムで表示し、誰でもすぐに取り出せるようにする。

3. 環境整備との連携

照度、換気、休憩設備などの環境基準も災害防止に直結します。

見える化と合わせて環境基準を維持・管理することが重要です。

実践時の留意点

| 項目 | 留意点 |

|---|---|

| 導入時 | ・安全管理者や衛生管理者の意見を取り入れる ・衛生委員会で検討・審議する |

| 継続管理 | ・定期的な見直しと更新 ・従業員からのフィードバック収集 |

| 効果測定 | ・災害発生率の変化を確認 ・改善効果を数値化して共有 |

事例

事例①:小売業(スーパー)

バックヤードに「荷物の積み上げ高さの基準」をイラストで掲示。

→ 新人スタッフもすぐ理解でき、荷崩れ事故が減少。

事例②:飲食業(飲食チェーン)

厨房の油汚れがたまりやすい場所に「清掃チェックリスト」を掲示。

→ 床の滑りによる転倒事故が大幅に減少。

事例③:社会福祉施設(特養)

介護職員休憩室に「腰痛予防ストレッチの図解ポスター」を掲示。

→ 職員が習慣的に体操を行い、腰痛による休業が減少。

まとめ

- 危険の見える化は 直感的に分かる表示・マニュアル化 がポイント

- 法的根拠(労働安全衛生法)と結びつけることで、取り組みの正当性を強化できる

- 救急用具の配置や環境整備も含めて総合的に管理することが重要

- 導入・継続・効果測定の各段階で仕組みを整えることで、効果的な労災防止につながる

根拠法令・参考情報

- 労働安全衛生法(安全衛生教育・危険防止措置・管理体制整備の義務)

- 厚生労働省『腰痛予防対策』

👉 参考・ダウンロードはこちら

📌 実務ワンポイント

「見える化」は一度導入したら終わりではなく、定期的な見直しと従業員の声を反映させるサイクルが不可欠です。