こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

令和6年の改正「育児・介護休業法」により、令和7年10月1日から、企業は 3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対し、柔軟な働き方を可能にする措置を講じる義務 が生じます 。

これに対応するため、中小企業向けに「育児に係る柔軟な働き方支援プラン策定マニュアル」が公表されました。今回は、その内容を実務的に整理してご紹介します。

「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」とは?

「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」とは、従業員が育児期において柔軟な働き方を利用しやすくし、さらに制度利用後のキャリア形成も支援するために企業が策定するプランです 。

制度の導入だけでなく、利用する従業員と周囲の働き方のバランスを取りながら、職場全体の体制を整備することが期待されています。

プラン策定までの3つのステップ

マニュアルでは、次のステップで進めることが推奨されています 。

- 職場のニーズを把握する

- 過半数労組や従業員から意見聴取を実施

- 「どの制度を利用したいか」を確認する

- 就業規則等に制度を規定する

- 下記5つの措置の中から2つ以上を選択し、制度化

① 始業時刻等の変更(フレックス・時差出勤)

② テレワーク(月10日以上)

③ 保育施設の設置・ベビーシッター費用補助

④ 養育両立支援休暇(年10日以上)

⑤ 短時間勤務制度(6時間勤務など)

- 下記5つの措置の中から2つ以上を選択し、制度化

- 従業員への個別周知・意向確認

- 子が3歳になる前の一定期間に、個別周知と意向確認を行う

実務での活用事例

事例①:飲食業(シフト勤務)

シフト制で代替要員確保が難しいA社では、「短時間勤務制度」+「養育両立支援休暇」を導入。

→ 夕方の保育園送迎に対応でき、従業員の定着率が改善しました。

事例②:IT企業(在宅勤務が可能)

B社では「テレワーク制度」+「フレックスタイム制」を導入。

→ 保育園送迎に合わせて出退勤を調整できるため、男性従業員の育児参加も進みました。

社労士の視点から

- 就業規則の改定 が不可欠

- 助成金の対象 となる場合がある(例:両立支援助成金)

- 制度利用者だけでなく、周囲の従業員への配慮(業務分担や研修)が重要

まとめ

令和7年10月以降は、すべての企業に義務化されます。準備が遅れると、労務リスクや行政指導につながる可能性もあります。

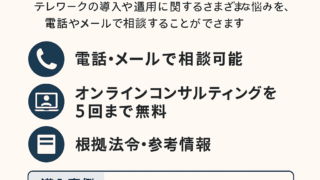

当事務所では、

- 就業規則の改定

- 支援プランの策定支援

- 助成金活用のご案内

など、トータルでご支援可能です。お気軽にご相談ください。

✅ 初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。