こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

今回は、厚生労働省が公表した新しい通達

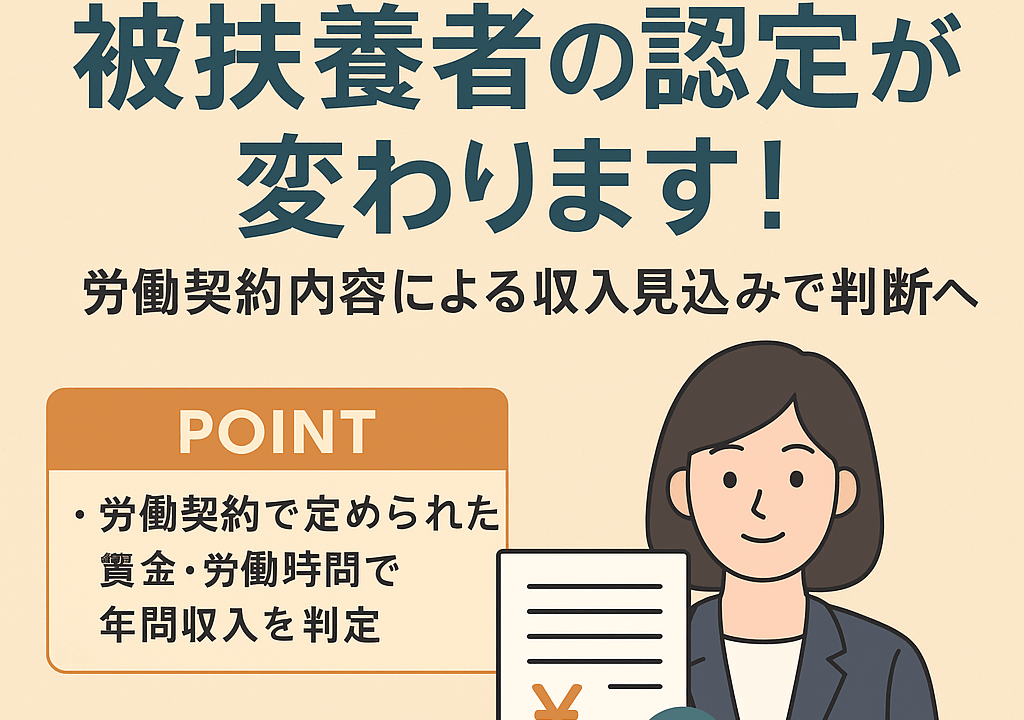

「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定の取扱い」について、

令和8年4月から変更される実務ポイントをわかりやすく解説します。

■ これまでの判断方法:過去・現在・将来の「収入見込み」で判定

これまで被扶養者の認定(社会保険の「扶養に入れるかどうか」の判断)は、

「過去の収入」「現時点の収入」「今後1年間の収入見込み」などを総合的に見て判断されていました。

たとえば、

- 直近の勤務実績(パート勤務が増えた・減った)

- ボーナスなどの一時的収入

- 月収の変動

といった実績ベースで収入見込みを算出していたのです。

しかしこの方法では、実際の就労日数・時間が変動しやすいパート勤務者にとって、予測が難しいという問題がありました。

また、被扶養者認定を受けた後に収入が変動した場合、年の途中で扶養から外れるリスクもあり、いわゆる「就業調整(130万円の壁)」の原因ともなっていました。

■ 令和8年4月からの新ルール:労働契約内容で判定!

厚労省の新しい通達(保保発1001第3号・年管管発1001第3号)では、

労働契約で定められた賃金額・労働時間から見込まれる年間収入で被扶養者かどうかを判断することとなります。

✅ 判定基準の概要

- 年間収入が 130万円未満(一定の場合は150万円・180万円未満)

- 他の収入がない

- かつ、次のいずれかに該当すること

① 同一世帯の場合:被保険者の年収の1/2未満

② 別世帯の場合:被保険者からの援助額より少ない

つまり、実際の勤務実績ではなく、「契約上の条件」で見込まれる収入が基準額未満であれば、扶養に入れるということになります。

■ 一時的な収入はどう扱われる?

認定後に、想定外の臨時収入(特別賞与など)があって年間収入が130万円を超えても、

社会通念上妥当な範囲の臨時収入であれば、扶養から外す必要はありません。

この点は実務上非常に重要で、企業や健康保険組合が「臨時的な収入」で扶養を外すかどうか判断に迷うケースが多かった部分の明確化となります。

■ 【実務対応】添付書類と確認のポイント

今後は、被扶養者届の提出時に「労働契約書」または「雇用条件通知書」など、

契約上の労働時間や賃金を確認できる資料の提出が求められます。

また、被扶養者認定後に勤務条件が変更された場合(契約更新・昇給など)は、

契約変更後の見込み収入に基づいて再確認が必要です。

■ 【事例で解説】パート勤務の配偶者がいる場合

<事例>

Aさん(会社員)の配偶者Bさんは、スーパーでパート勤務。

労働契約では「週20時間、時給1,100円」と定められています。

- 週20時間 × 時給1,100円 × 52週 = 年収約114万円

➡ 労働契約上、130万円未満のため、被扶養者として認定されます。

その後、繁忙期に一時的に残業して月12万円程度の収入になった月がありましたが、

年間を通じて契約条件は変わらず、臨時的な増収であるため、扶養から外す必要はありません。

■ 【まとめ】就業調整に悩む従業員への安心感にも

今回の改正は、被扶養者認定の予見可能性を高め、

「働きすぎて扶養から外れてしまうかも…」という不安を軽減する狙いがあります。

企業としては、今後以下の対応を意識しておきましょう。

- 労働契約書・雇用条件通知書の記載内容を明確にする

- 扶養認定の判断に使う情報を従業員にわかりやすく説明する

- 年収見込みの確認は「契約内容ベース」で行う

■ 参考資料(厚生労働省)

✎ ひとことメモ

「扶養に入れるかどうか」は、税法上の「103万円の壁」とは別の社会保険上のルールです。

今回の改正をきっかけに、就業調整に悩むパートタイマーへの説明や契約更新時の確認も見直しておきましょう。

📞 ご相談はこちら → お問い合わせはこちら