こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

外回り営業や出張、在宅勤務など「事業場外」で働く社員の労働時間管理は、多くの企業で悩みの種になっています。

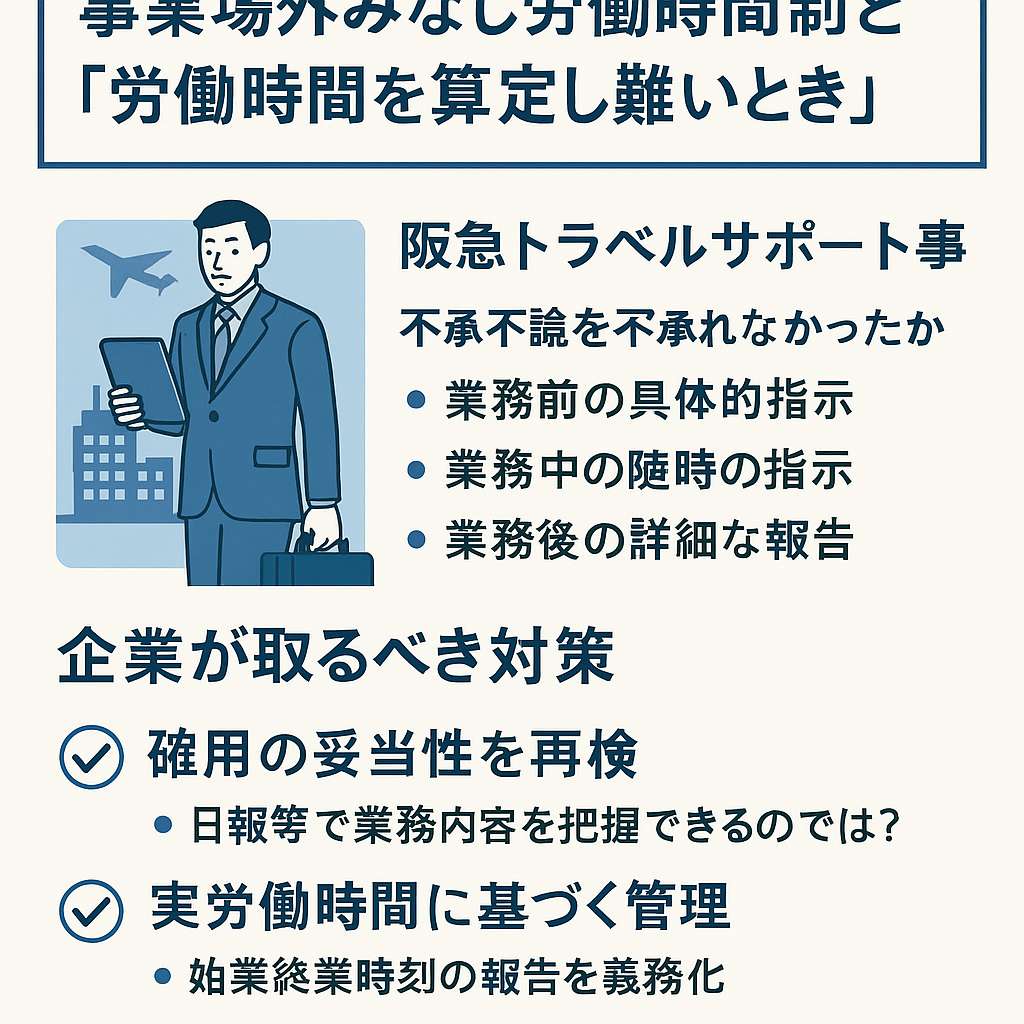

労働基準法第38条の2に規定された「事業場外労働のみなし労働時間制」は、労働時間を算定し難い場合に限って適用できる制度です。

しかし、最高裁判所は「算定し難い」とは認められないと厳格に判断しました。今回は、阪急トラベルサポート事件(平成26年1月24日判決)を取り上げ、企業実務で注意すべきポイントを解説します。

1. 事件の概要

- 労働者X:派遣会社に雇用され、旅行会社の海外ツアー添乗業務に従事

- 業務内容

- ツアー開始前:詳細なマニュアルと指示を受ける

- ツアー中:常に携帯電話を携行し、変更があれば会社から随時指示

- ツアー後:詳細な「添乗日報」で業務状況を報告

Xは、日当16,000円のみで残業代が支払われないことに不満を抱き、未払い残業代を請求しました。

2. 最高裁の判断

最高裁は、事業場外みなし労働時間制の適用を否定しました。

その理由は以下の3点です。

- 事前の具体的指示

旅行日程やサービス内容が細かく決められており、添乗員の裁量は限定的。 - 業務中の随時の指示

携帯電話で会社と常時連絡可能な体制にあり、独自の判断に委ねられていなかった。 - 業務終了後の詳細な報告

添乗日報により、会社は業務遂行状況を正確に把握可能であった。

→ 以上を踏まえ、最高裁は「労働時間を算定し難いとは言えない」と判断しました。

3. 実務への影響

この判決は、添乗員に限らず 営業職・出張者・保守点検業務・在宅勤務者 など、事業場外で働くすべての従業員に影響します。

「会社にいないから算定できない」という理由だけでみなし労働時間制を適用するのは、非常にリスクが高いことを示しました。

4. 企業が取るべき対策

✅ 対策1:適用の妥当性を再点検

- 携帯電話・PC等で随時指示可能な体制ではないか?

- 日報や報告書で業務内容を把握できるのではないか?

→ いずれかに当てはまれば「算定可能」と判断されるリスク大。

✅ 対策2:実労働時間に基づく管理へ移行

- 始業・終業時刻を報告させる(メール・勤怠システム等)

- PCログイン・ログオフ記録を活用

- 日報に勤務時間を記載させ、客観的に把握

✅ 対策3:賃金制度の見直し

- 実労働時間管理に移行すると人件費管理が複雑化するため、

固定残業代制度を導入するのも一案。 - ただし、雇用契約書や就業規則で「基本給部分」と「固定残業部分」を明確に区別し、超過分は別途支払うことが必須。

5. まとめ

阪急トラベルサポート事件が示すように、現代の通信環境や報告体制の下では「算定し難い」と認められる場面は非常に限られます。

みなし労働時間制を安易に適用すると、多額の未払い残業代を命じられるリスクがあるため、企業は早急に運用の見直しを進める必要があります。

👉 初回相談は無料です。事業場外労働制や労働時間管理の見直しについてお気軽にご相談ください。