こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

厚生労働省は、令和7年10月に「被扶養者認定における年間収入の取扱い」に関する新たな通達とQ&Aを公表しました。

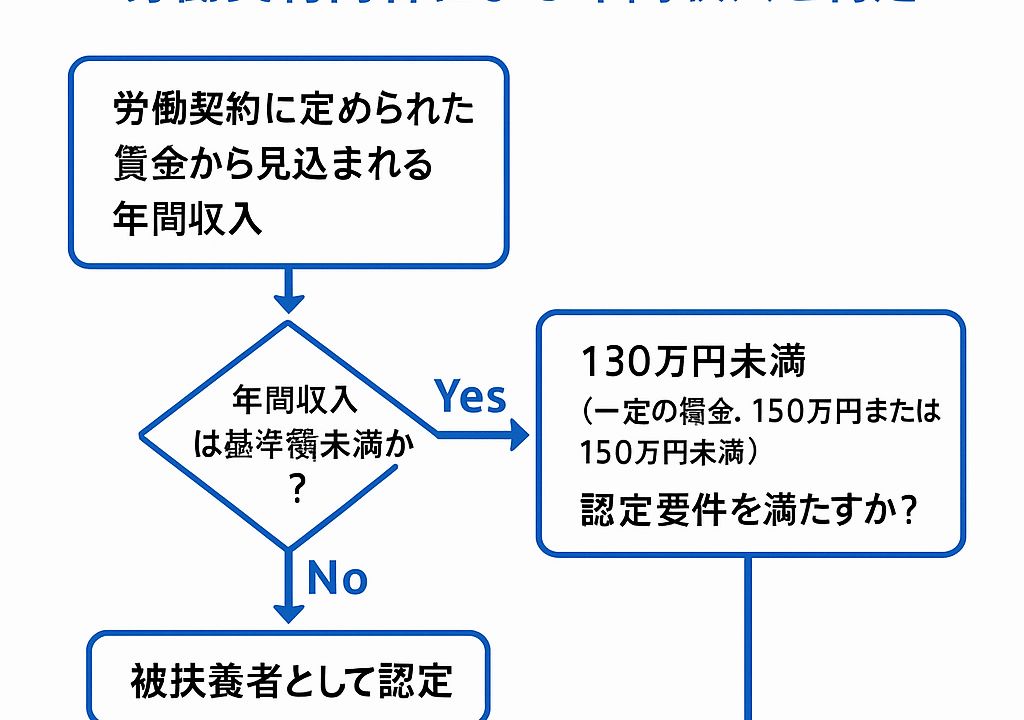

令和8年4月1日からは、従来の「将来1年間の収入見込み」に加え、労働契約に基づく賃金額から見込まれる年間収入を基準に、被扶養者認定の可否を判定することになります。

新ルールのポイント

これまでの被扶養者認定では、対象者の過去・現在・将来の収入見込みから「今後1年間の収入見込み」を算定していました。

令和8年4月以降は、これに代えて以下の基準が用いられます。

- 労働契約に定められた賃金額をもとに年間収入を算定

- 年間収入が基準額未満であれば、被扶養者として認定可能

年間収入の基準額

- 原則:130万円未満

- 一定の場合:180万円未満または150万円未満

さらに、以下の要件を満たす必要があります。

① 被保険者と同一世帯に属する場合 → 被保険者の年間収入の2分の1未満

② 別世帯の場合 → 被保険者からの援助額より少ないこと

事例:パート従業員を被扶養者にできるか?

ケース

Aさんの配偶者(パート勤務)は、時給1,000円・週20時間勤務の労働契約を締結しています。

- 月収見込み:1,000円 × 20時間 × 4週 = 約80,000円

- 年収見込み:80,000円 × 12か月 = 960,000円

この場合、労働契約に基づく年間収入は130万円未満となるため、扶養認定の要件を満たします。

一方で、繁忙期に一時的に残業や臨時収入があり、年収が一時的に130万円を超えるケースもありますが、社会通念上妥当な範囲に留まる場合は、扶養認定を取り消す必要はないとされています。

実務対応のポイント

- 労働契約書の確認が必須

契約内容から年間収入を算定するため、契約書の写しを添付資料として提出する場面が増えます。 - 就業調整の予見可能性向上

従業員本人や会社側にとっても、「どの範囲なら扶養でいられるか」が分かりやすくなります。 - 臨時収入の扱いに注意

ボーナスや一時的な残業代で基準額を超えても、合理的範囲であれば直ちに扶養から外れる必要はありません。

まとめ

令和8年4月からは、被扶養者の認定が「労働契約内容」による収入見込みで判断されることになります。

企業の実務担当者は、労働契約書の内容確認と添付書類の整備が今まで以上に重要になります。

👉 詳しい運用や添付書類の確認については、厚労省が公表している通達・Q&Aをご参照ください。

✅ 被扶養者の認定や届出に関するサポートが必要な場合は、ぜひご相談ください。