こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

今回は、厚生労働省の『ストレスチェック制度実施規程(例)』をもとに、

企業がストレスチェックに関して絶対に行ってはいけない行為をわかりやすく整理しました。

1. ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです。

事業者には、年1回以上の実施義務(50人以上の事業場)が課されています。

ただし、制度の運用を誤ると、従業員の不信感や法的トラブルにつながる恐れがあります。

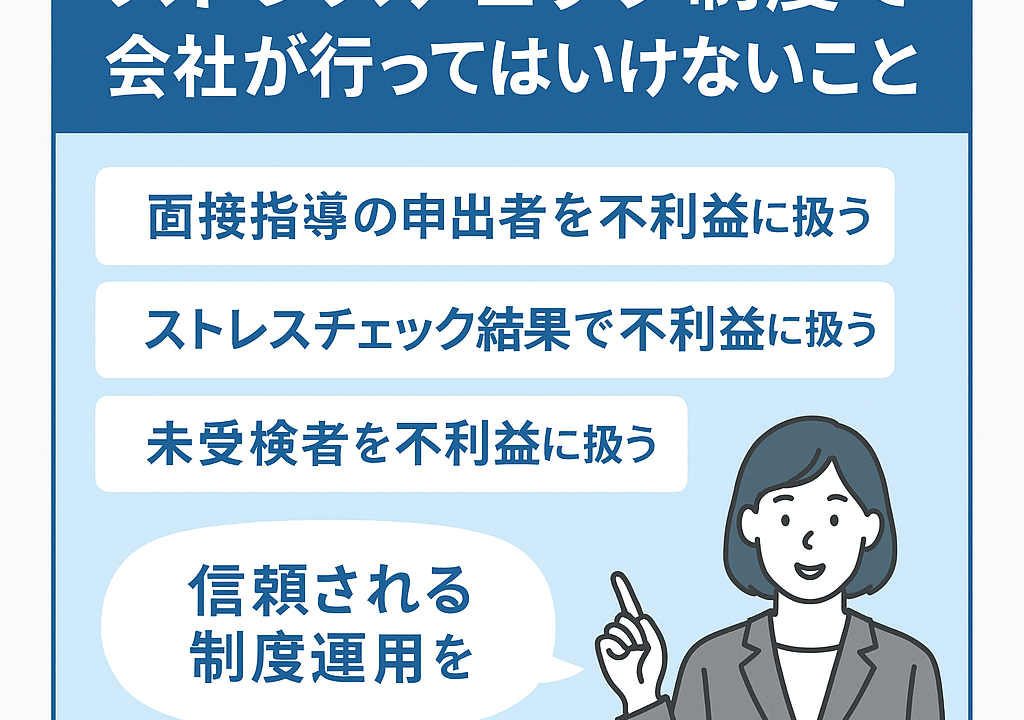

2. 会社が「行ってはいけない行為」

会社は、ストレスチェックの結果や面接指導に関して、

以下のような不利益取扱いをしてはいけません(厚労省規程例より)。

❌ 不利益取扱いの禁止(代表例)

- 面接指導を申し出た社員に対して不利益な扱いをすること

→ 面接指導を受けること自体は「健康保持の権利」であり、これを理由に人事評価や処遇を変えるのは違法です。 - ストレスチェック結果を理由に人事上の不利益を与えること

→ 結果が会社に提供された場合でも、それを理由に配置転換・降格・解雇等を行うのはNG。 - ストレスチェックを受けない社員を不利益に扱うこと

→ 受検は義務ではなく、拒否しても処分の対象にはできません。 - 結果の会社提供に「同意しない社員」を不利益に扱うこと

- 医師面接が必要と判断された社員が申出をしないことを理由に不利益扱いすること

- 労働安全衛生法に基づく正しい手順を踏まずに、健康情報を根拠とした処分を行うこと

- 医師の意見と著しく異なる就業上の措置を行うこと

- 面接結果を理由に解雇・契約更新拒否・退職勧奨・不当な配置転換を行うこと

3. 守秘義務:健康情報は「最も慎重に」扱う

ストレスチェックの結果は医師や保健師など専門職のみが直接扱える情報です。

人事部門に伝える場合は、個人が特定されない形で統計処理・加工を行う必要があります。

✅ 守秘義務の基本

- 職員(人事・総務・健康管理担当など)は、職務で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない

- 違反した場合は、個人情報保護法や労働安全衛生法に抵触する可能性あり

- 退職後も守秘義務は継続します

4. 苦情申し立て・情報開示の手続き

社員が「ストレスチェック制度に関する不適切な取り扱い」を感じた場合、

所定の様式をメール等で指定の担当部署(例:人事労務課)に提出する形で苦情申し立てができます。

また、社員が自分のストレスチェック結果等の情報開示を求める場合も、

同様の手続き(書面または電子メール提出)で行うのが一般的です。

📌 社内規程で「担当部署」「様式」「提出方法」を明確にしておくことが大切です。

特に個人情報保護の観点から、窓口担当者の教育も必須です。

5. 【事例】ストレスチェック結果を理由に配置転換したケース

ある企業で、ストレスチェックの結果「高ストレス」と判定された社員を、

会社が本人の同意を得ずに別部署へ異動させたところ、

社員が「不当な人事異動」として労働局に申立てを行い、

会社が是正指導を受けた事例があります。

このケースでは、

- 面接指導を経ず、

- 医師の意見聴取もなく、

- 本人同意を得ずに配置転換を実施した

という点が問題となりました。

ストレスチェックの結果を「人事判断の材料」に使ってはいけないという原則が改めて確認された事案です。

6. 実務での対応ポイント

| 項目 | 企業が取るべき対応 |

|---|---|

| 不利益取扱い防止 | 社内規程に「禁止事項」を明記し、社員へ掲示・配布 |

| 情報管理 | 結果は産業医・保健師のみが閲覧し、人事へは統計情報で提供 |

| 面接指導 | 医師面接の申出に基づき、本人同意のもとで実施 |

| 教育・研修 | 担当者や管理職向けに年1回以上の研修を実施 |

| 苦情対応 | 苦情窓口・対応手順を明示し、社内で共有 |

7. まとめ:ストレスチェックは「信頼の制度」に

ストレスチェック制度は、従業員の健康を守るための制度です。

「結果をどう扱うか」こそが会社の信頼を左右するポイントになります。

誤った運用を避け、

社員が安心して受けられる環境づくりを進めていきましょう。

📞 ストレスチェック制度の導入・規程作成サポート

当事務所では、

ストレスチェック制度の導入・社内規程の作成・産業医との連携支援など、

実務に即した運用設計をサポートしています。