こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

今回は、厚生労働省が公表している「個人事業者等の健康管理に関するガイドラインQ&A」から、

建設現場や製造現場での“発注者と受注者の立場関係”についてわかりやすく解説します。

1. ガイドラインの目的

このガイドラインは、雇用関係にない個人事業者(フリーランスや一人親方など)の健康確保を目的として策定されたものです。

特に建設業や製造業のように、多層的な下請構造がある場合、「誰が誰に対して安全配慮を行うべきか」が見えにくくなることがあります。

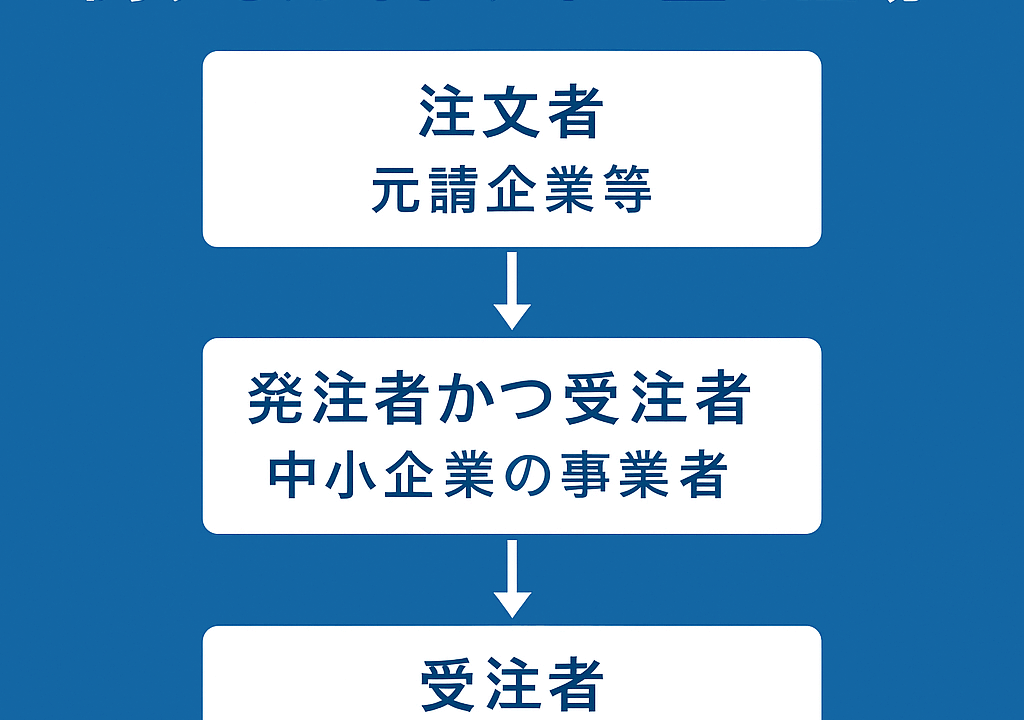

2. 具体的なケース:外注が連なる場合の立場整理

例)建設現場で、元請企業が中小企業に仕事を注文し、

中小企業がさらに個人事業者に外注するケース

このような場合、ガイドライン上の立場は次のように整理されます。

| 関係 | 立場(ガイドライン上の位置づけ) | 主な責務 |

|---|---|---|

| 元請企業(仕事を発注する側) | 「注文者」 | 外注先(中小企業)の安全・健康確保への配慮、契約内容の明確化 |

| 中小企業(元請から仕事を受け、個人事業者に再外注する者) | 「発注者」かつ「受注者」 | 上位者からの安全衛生情報を共有しつつ、下位者(個人事業者)に対して安全配慮を行う |

| 個人事業者(現場で実作業を行う人) | 「受注者」 | 自身の健康・安全を守るための自主的取組み |

つまり、中小企業は「上から受け、下に発注する中間的立場」として、双方の責務を担う点が特徴です 。

3. 実務上の留意点

✅ 元請企業が注意すべきポイント

- 契約時に「安全衛生責任の範囲」を明確にしておく

- 下請や再下請に対しても、健康管理・安全管理に関する情報を共有する

- 労働安全衛生法上の「元方事業者」として、現場全体の安全を確保する立場にある

✅ 中小企業(発注・受注双方の立場)

- 元請から得た安全管理情報を、下請・個人事業者へ確実に伝達

- 下請個人事業者の作業環境や健康状態にも配慮し、無理な工程を避ける

- 形式上は「個人事業主」でも、実質的に使用従属性がある場合は労災リスクが生じ得る点に注意

✅ 個人事業者(受注者)

- 自身の健康管理(休息・睡眠・体調申告など)を行う

- 必要に応じて健康診断や安全教育を自ら受ける

- 複数の発注者からの業務を受ける場合、それぞれの指示関係を整理しておく

4. 【事例】建設現場での安全配慮が共有されなかったケース

建設現場で、元請が安全管理マニュアルを策定していたものの、

中間の中小企業が個人事業者に十分周知しておらず、

一人親方が熱中症で倒れたという事例がありました。

この場合、元請だけでなく、中間の事業者にも説明・周知の義務を果たしていなかった責任が問われる可能性があります。

実際、労働基準監督署の調査では「安全配慮義務違反」とされるケースもあります。

5. 実務で活用できるポイント

- 元請・中小企業間の契約書には「安全衛生責任の範囲」を明記

- 外注先の個人事業者にも「安全衛生ルール」「健康診断実施方針」を伝える

- 年1回程度、下請・外注先との安全衛生ミーティングを開催

- ガイドラインに基づく教育資料を社内・現場で共有

6. まとめ:安全配慮は「契約の上下」ではなく「現場全体」で考える

多層下請構造の現場では、「元請だから」「外注だから」と線引きをせず、

全体で健康と安全を守る意識の共有が不可欠です。

特に中小企業は、両側の橋渡し役として極めて重要な役割を担っています。

📞 ご相談はこちら

外注契約や下請関係における労務リスク対策、

健康管理体制の整備についてのご相談も承っております。

お気軽にご連絡ください。