1.振替休日の期間に法的な決まりはある?

振替休日には、法律上「いつまでに取らなければならない」という期間の定めはありません。

しかし、実務上は以下の理由から、できるだけ休日出勤日から近い日に振り替えることが望ましいとされています。

- 管理が煩雑にならない

- 勤務実態と給与計算が一致する

- 従業員の休息確保にもつながる

一般的には、賃金の算定期間(例:1か月)内で振り替えるのが最も管理しやすいです。

もし直近で取得できない場合でも、長くても3か月以内に取得することをおすすめします。

3か月を超えると、振替休日がどんどん溜まり、消化が追いつかなくなるケースが多く見られます。

2.振替休日と割増賃金の関係

振替休日の取り方によっては、割増賃金(残業代)の支払いが必要になる場合があります。

ここを誤ると、後日「未払い残業」として指摘されることがあるため注意が必要です。

(1)同じ週の中で振り替える場合

同一週内で休日を振り替え、週40時間以内(10人未満の特例事業場は44時間以内)に収まっていれば、

割増賃金は発生しません。

(2)週をまたいで振り替える場合

週をまたぐと、週40時間(または44時間)を超える可能性があるため、

超えた分には25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

3.賃金の算定期間をまたぐ場合の注意点

振替休日が賃金計算期間(例:1日~月末)をまたぐ場合には、

通常の賃金支払いにも影響が出ます。

| 区分 | 処理の考え方 | 支払う賃金 |

|---|---|---|

| ① 賃金の算定期間内で振り替える場合 | 出勤日と休日が同月内 | 25%の割増賃金(超過時間分) |

| ② 賃金の算定期間を超えて振り替える場合 | 翌月に振替休日を取る | 通常の賃金+25%割増(休日出勤分) |

つまり、翌月に振替休日を取る場合は、**その月の給与から控除(欠勤扱い)**することができます。

4.【事例紹介】振替休日が遅れたことでトラブルになったケース

ある製造業の会社では、繁忙期に休日出勤が多く発生しました。

「後でまとめて取ればいい」として振替休日を放置した結果、

3か月以上も未消化となり、従業員から

「振替休日が取れない」「代休にしてほしい」との声が上がりました。

最終的には、

- 一部を代休(割増賃金支払いあり)に変更

- 就業規則を改訂して「振替休日は3か月以内に取得」と明記

このように制度の運用ルールを明確化することで、トラブルを防止できるようになりました。

5.就業規則への明記が必須

振替休日を行うためには、就業規則への記載が必要です。

記載があれば、従業員の同意がなくても出勤日と休日の振り替えが可能です。

就業規則には、次のような項目を記載しておくと良いでしょう。

- 振替休日の対象となる業務や日数

- 振替可能な期間(例:原則として3か月以内)

- 振替手続の方法(事前通知、管理簿など)

6.まとめ

- 振替休日の期間に法的な期限はないが、3か月以内の取得が望ましい

- 週をまたぐ場合は割増賃金が発生することがある

- 就業規則に明記しておくことでトラブル防止につながる

日常的に休日出勤が発生する職場では、

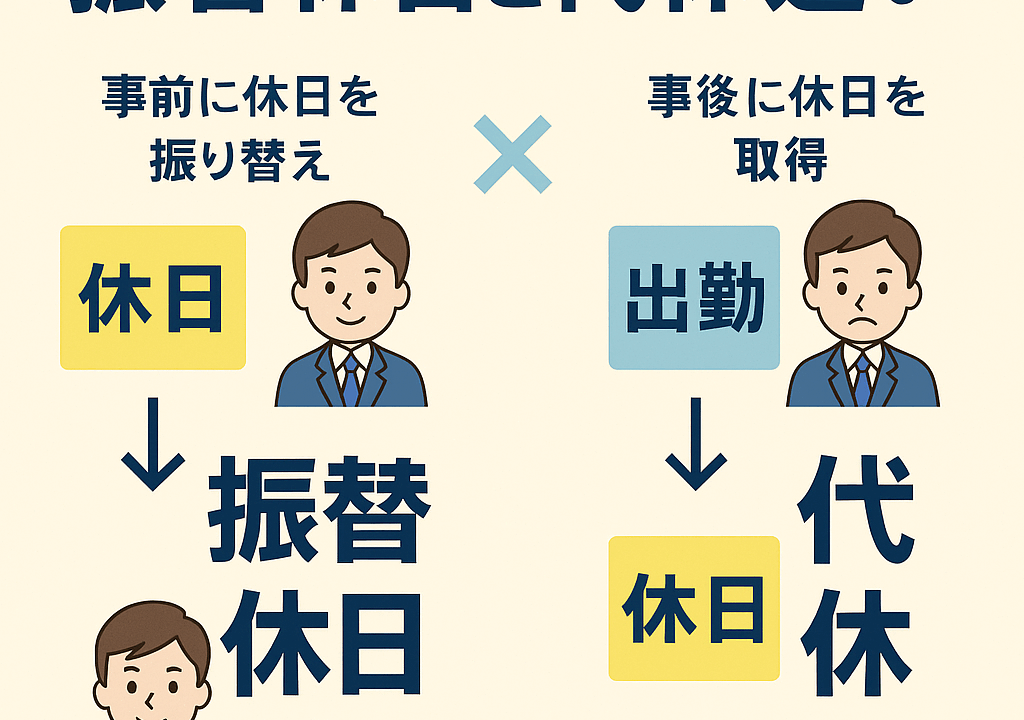

「振替休日と代休の違い」や「取得期限のルール」を社内で明確にしておくことが重要です。

✅ 無料相談・お問い合わせはこちら

振替休日や代休の制度設計、就業規則の整備についてご相談を希望される企業様は、

ひらおか社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。