はじめに

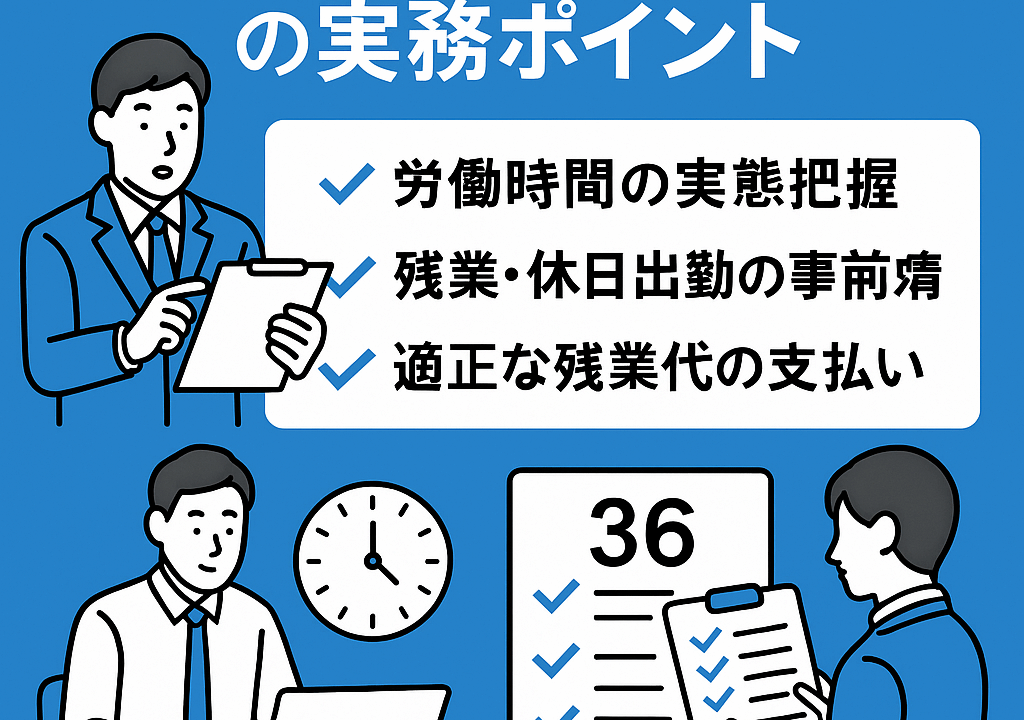

働き方改革が進む中、企業に求められるのは「正確な労働時間の把握」と「長時間労働の抑制」です。

しかし現場では、「サービス残業が発生していないか分からない」「勤怠システムの記録と実態にズレがある」といった課題も多く見られます。

今回は、労働時間管理の実務マニュアルをもとに、企業が今すぐ取り組むべき管理体制の整備ポイントを分かりやすく解説します。

1.労働時間の「実態」を把握することが第一歩

✅ 実態把握の重要性

労働時間の把握は「申請上の時間」ではなく、実際の勤務時間を正確に知ることから始まります。

最近では労働基準監督署がパソコンのログやセキュリティシステムの入退室データをもとに調査を行うケースも増加しています。

🔍 実務対応のポイント

- 勤怠打刻と実際の退社時刻にズレがないか確認

- PCログや警備システムのデータ活用

- 勤怠ルールの徹底(朝礼や社内掲示などで定期周知)

💡事例:建設業A社の場合

クラウド勤怠システムを導入していたものの、現場社員の退勤打刻が帰社後にまとめて行われていました。

改善として、現場出入り時のスマートフォン打刻を義務化し、月次で実績と打刻データの乖離をチェック。

結果として、サービス残業が減少し、未払残業リスクも軽減しました。

2.残業・休日出勤は「事前申請」が原則

✅ ルール整備の目的

残業を事前申請制とすることで、上長による承認プロセスが加わり、不要な残業の抑止力となります。

📋 申請ルール例

- 当日20時以降の残業は、18時までに申請

- 休日出勤は、前日までに振替休日の予定を決定

- 申請はチャットツールまたは社内システムで行う

💡事例:医療法人Bクリニックの場合

繁忙期にスタッフの残業が増えていたため、残業申請フォーマットを共通化。

「残業理由」「今後の改善策(自分・チーム・取引先)」を申請時に記入させた結果、残業時間が月20%削減されました。

3.法定基準を満たした残業代の支払い

✅ 未払残業を防ぐための確認項目

- 一律支給の家族手当・通勤手当が割増賃金に含まれていないか

- 年俸制・管理監督者にも深夜割増を支払っているか

- 法定割増率(25%〜60%)が遵守されているか

未払残業は企業にとって「潜在的債務」であり、放置すると大きな経営リスクにつながります。

労務監査では必ずチェックされる項目です。

4.36(サブロク)協定と上限時間の確認

✅ 法定上限の原則

- 月45時間・年360時間を超える残業は禁止

- 特別条項付きでも「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」「月100時間未満」

2024年4月からは、建設業・自動車運転業務・医師なども上限規制の対象になりました。

特に医療機関では、勤務間インターバル制度や面接指導体制の整備も求められています。

5.長時間労働を防ぐための仕組みづくり

🧩 効果的な取組み例

| 施策 | 内容 |

|---|---|

| ノー残業デーの設定 | 定時退社日を全社で設定し、業務効率化と併せて運用 |

| 残業時間上位者への個別面談 | 一定時間を超えた社員と上司に改善策を指導 |

| 勤務間インターバル制度 | 前日の退社から翌日の始業まで9〜11時間の休息を確保 |

| 会議時間の短縮 | ゴール共有・時間割設定・資料フォーマット化 |

💡事例:製造業C社の場合

「ノー残業デー」だけでは形骸化していたため、部署ごとの業務棚卸しと朝メール・夕メール制度を導入。

1日の行動を15分単位で可視化した結果、業務の属人化が減り、残業時間が平均15時間削減しました。

6.まとめ:数字で「見える化」する経営を

労働時間管理は「勤怠データを集計する」ことが目的ではありません。

経営課題として長時間労働の原因を把握し、改善につなげることが最終目標です。

- 労働時間の実態を正しく掴む

- 経営陣への定期報告フローを構築する

- 働き方改革と生産性向上を両立する

シェアマインド社労士事務所では、企業の実態に合わせた労働時間管理体制の構築支援を行っています。

就業規則・36協定の整備から、勤怠システム運用・未払残業防止の監査まで一貫対応が可能です。

📞 労働時間管理の見直しに関するご相談はこちら