近年、共働き家庭の増加に伴い、家事代行サービスや家政婦(家事使用人)のニーズが高まっています。

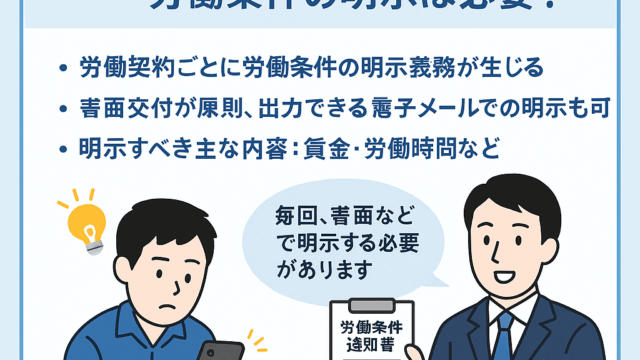

家事使用人を個人で直接雇用する場合、トラブル防止のために「労働契約書の作成」が非常に重要です。

今回ご紹介する「労働契約書(家事使用人)」のテンプレートは、厚生労働省が示す内容をもとに作成されており、家事使用人との労働契約締結時に活用できます。

■ 家事使用人とは?

家事使用人とは、一般家庭において以下のような家事業務を行う人を指します。

- 調理

- 洗濯

- 掃除

- 買い物代行

- 高齢者の日常的な見守り(介護保険給付の範囲外)

- ペットの世話

- その他の家事全般

家事使用人は「事業」ではなく「家庭内の私的サービス」であるため、他の労働者とは異なる法律上の取り扱いがあります。

■ 労働契約書を作成する目的

家事使用人との契約では、以下のトラブルが実際に多く発生しています。

- 勤務時間や休日に関する認識の相違

- 役割・業務範囲が曖昧

- 住み込みの場合の光熱費の扱い

- 報酬の支払方法

- 退職時期や手続きのトラブル

とくに「口約束」で進めるケースが多く、後から言った・言わないの問題に発展しやすい点が特徴です。

そのため、家事使用人との労働契約は書面(または電子メール等)で明示することが強く推奨されています。

■ 労働契約書(家事使用人)に記載すべき主な内容

① 契約期間・更新の有無

- 契約期間の定めの有無

- 自動更新の可否

- 更新しない場合の扱い

- 更新時に考慮する事項(勤怠・家事能力など)

② 業務内容(家事の範囲を明確化)

契約書には業務が細かく分類されています。

例:

- 調理(買い出し、下ごしらえ、配膳など)

- 掃除(部屋・水回り・布団・装飾品など)

- 洗濯(干す・たたむ・収納)

- 庭の手入れ

- ペットの世話

- 高齢者の見守り

- 雑務(郵便物の整理・ゴミ捨て等)

業務の範囲を明確にすることで、無理な業務の押し付けを防ぐことができます。

③ 就業場所・通勤・住み込みの有無

特に住み込みの場合は、

- 部屋代

- 食費

- 光熱費の負担

などの記載が重要です。

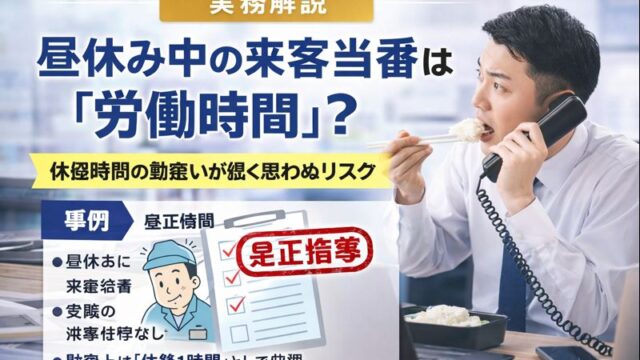

④ 勤務日・勤務時間、休憩・睡眠時間

泊まり込みの場合は「睡眠時間の確保」も明示されます。

⑤ 報酬・支払方法

- 日給/時給/月給

- 支払い日(週払い・月払いなど)

- 残業手当

- 深夜勤務手当

- 休日勤務の手当

家事使用人であっても最低賃金は適用されるため注意が必要です。

⑥ 相談窓口・業務指示者

雇用主本人以外の家族から指示を出す場合の調整方法も明記されます。

⑦ 退職・解雇に関する事項

- 自己都合退職の申出期限

- 労働契約終了のルール

■ 【事例】実際に起きたトラブルと労働契約書で防げたケース

◆ 事例①:業務範囲の拡大によるトラブル

(トラブル)

雇用主が「掃除だけ」のつもりで雇ったが、

いつの間にか「料理・買い物・子どもの送迎」まで頼むようになった。

(結果)

業務過多で家事使用人が退職。家庭内トラブルへ。

(防止策)

契約書に業務範囲を細かく明記することで、双方の認識ズレが防げる。

◆ 事例②:住み込みでの光熱費のトラブル

(トラブル)

光熱費を「家事使用人が負担」と口頭で伝えていたが、

実際には高額になり揉めた。

(結果)

報酬と相殺しようとしたが、争いに発展。

(防止策)

契約書に

- 金額

- 現物給与として扱うか

- 控除方法

を明記しておく必要があった。

◆ 事例③:指示者が複数いて混乱したケース

(トラブル)

雇用主の夫・妻・祖父母がそれぞれ違う指示を出し家事使用人が混乱。

(防止策)

契約書にある「業務指示者を1名に統一」の項目が役立つ。

■ 家事使用人を雇う際の実務アドバイス

✔ 家庭内で“雇用主は誰か”を明確にする

家事使用人が誰の指示を聞けば良いかを統一することが大切です。

✔ 業務内容は細かくチェック式で明示

今回の契約書テンプレートのように、チェック欄で具体化するとトラブル防止に有効。

✔ 住み込みの場合の費用負担は特に重要

部屋代・光熱費・食費など、必ず明記しましょう。

✔ 残業や休日労働がある家庭は条件を具体的に

追加勤務が発生する場合は「どの程度・どんな場合に発生するのか」を文書化する必要があります。

■ まとめ

家事使用人との労働契約は、家庭内での安心・信頼関係を築くために必要不可欠です。

とくに個人と個人の契約はトラブルになりやすいため、

「書面で明示すること」が大きな防止策になります。

▶ 労働契約書の作成・カスタマイズのご相談はこちら(初回相談0円)