こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

2025年10月施行の育児・介護休業法改正により、企業には「柔軟な働き方の措置」や「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取」が新たに義務付けられました。

これにより、企業は従業員との面談や説明の機会が増えることが予想されます。今回は、仕事と育児の両立支援制度の全体像と利用期間を整理し、実務に役立つポイントをまとめます。

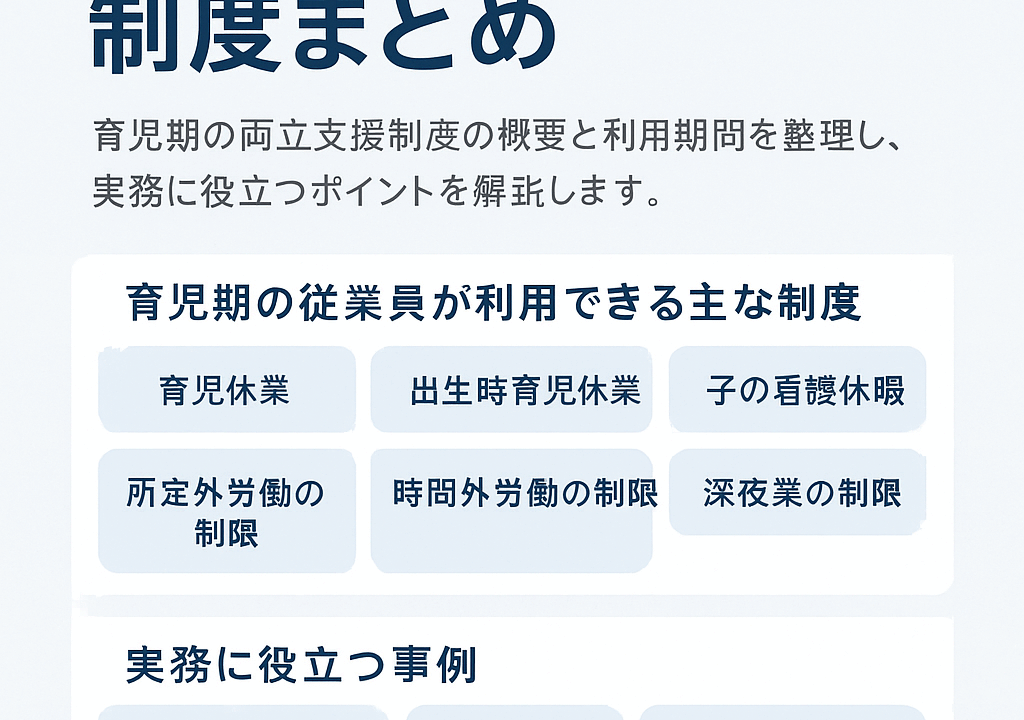

1. 育児期の従業員が利用できる主な制度

育児期の従業員を支援するために、法律で定められた制度は次のとおりです。

- 育児休業(原則1歳まで、最長2歳まで延長可能)

- 出生時育児休業(産後パパ育休、子の出生後8週間以内に最長4週間)

- 子の看護休暇(小学校3年生修了まで)

- 所定外労働の制限(残業免除、小学校就学前まで)

- 時間外労働の制限(月24時間・年150時間まで、小学校就学前まで)

- 深夜業の制限(午後10時〜午前5時、小学校就学前まで)

- 育児短時間勤務制度(3歳未満まで、1日6時間勤務)

- 柔軟な働き方を実現するための措置(3歳〜就学前まで、2つ以上の措置導入義務)

- 小学校就学始期までの休暇制度(努力義務)

- 育児のためのテレワーク導入(努力義務、2025年4月〜)

2. 2025年10月からの新たな義務

今回の改正では、特に次の2点が重要です。

- 柔軟な働き方の措置(3歳〜就学前まで)

例:フレックスタイム、時差出勤、テレワーク導入など。 - 仕事と育児に関する個別意向聴取

勤務時間帯、勤務地、制度利用期間、業務量調整などを本人から確認し、配慮すること。

3. 実務に役立つ事例

事例①:保育園の送迎に合わせた時差出勤

従業員Aさん(子ども4歳)は保育園の送迎が必要で、9:00始業に間に合わない状況でした。

→ 会社は「柔軟な働き方の措置」として時差出勤制度を導入し、始業を30分遅らせる形に調整。結果として離職防止につながりました。

事例②:小学校入学準備での休暇制度

従業員Bさんは子どもの小学校入学説明会に参加したいと希望。

→ 会社は「育児目的休暇(努力義務)」を整備していたため、半日休暇を認め、安心して参加できました。従業員の満足度が高まり、エンゲージメント向上に寄与しました。

事例③:男性社員の産後パパ育休取得

従業員Cさん(男性)は出産直後の育児参加を希望。

→ 会社は「産後パパ育休」を案内し、2週間の休暇を取得。復職後も短時間勤務を選択できるよう案内したことで、育児への積極的参加が実現しました。

4. 実務担当者のチェックポイント

- 各制度の利用可能期間を正しく把握し、従業員へわかりやすく説明できるようにする。

- 就業規則や労使協定の整備を早めに進め、制度を形骸化させない。

- 面談の際は「制度の紹介」だけでなく、従業員の家庭事情を聴き取る姿勢が重要。

まとめ

育児期の両立支援は「法令遵守」のみならず、優秀な人材の定着・採用力向上にも直結します。

制度を整えるだけでなく、実際に従業員が利用しやすい運用体制を整えることが、企業の成長につながります。

📌 無料相談受付中

「うちの会社ではどの制度を整える必要がある?」

「就業規則の改定はどうすればいい?」

といった具体的なご相談は、ぜひ専門家へお気軽にご連絡ください。