こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

柔軟な働き方の一つとして「フレックスタイム制」を導入する企業が増えています。

ただし、制度設計や運用を誤ると残業代請求や制度無効のリスクが発生します。

今回は、フレックスタイム制の仕組みと導入時の注意点を、実務に役立つ視点で解説します。

1. フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制は、清算期間を平均して法定労働時間(週40時間以内)に収める制度です。

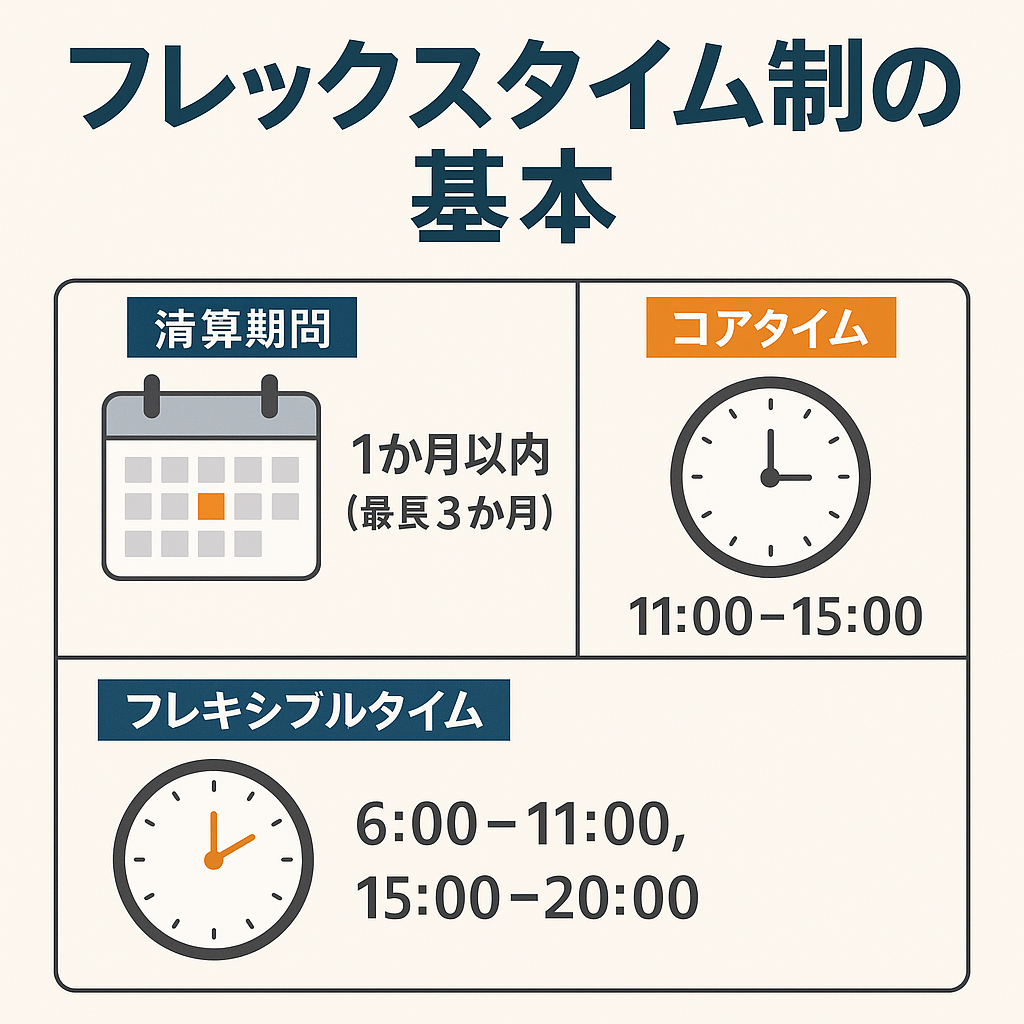

基本の仕組み

- 清算期間:原則1か月以内(改正により最長3か月まで可能)

- コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯

- フレキシブルタイム:出退勤を自由に決められる時間帯

2. 実務で注意すべきポイント

フレックスタイム制を導入する際には、以下の点に注意が必要です。

- 就業規則への明記が必須

制度の対象者、清算期間、コアタイム・フレキシブルタイムの範囲を定める。 - 労使協定の締結が必要

対象者や労働時間の管理方法を労使協定で定める必要あり。 - 時間外労働の管理が複雑化

清算期間内で労働時間が法定を超えると残業代が発生するため、システム管理が必須。

3. 事例で学ぶフレックスタイム制の落とし穴

事例①:残業代の未払い発生

IT企業A社では、清算期間を1か月と定めてフレックスタイム制を導入。

しかし、労働時間の実績管理が曖昧で、一部社員が清算期間を超えて労働していたことが後から発覚。

結果として、過去2年分の未払い残業代請求を受けました。

👉 ポイント:勤怠システムなどで労働時間を正確に把握し、超過労働を防止することが必須。

事例②:就業規則に明記がなく制度無効

小売業B社は、実態としてフレックスタイム制を運用していましたが、就業規則や労使協定に明記していませんでした。

そのため、制度自体が無効と判断され、通常の労働時間制度が適用され、未払い残業代を支払う事態に。

👉 ポイント:形式的な規程整備を怠ると、制度は無効化される。必ず就業規則・労使協定に明記する。

事例③:従業員間で不公平感

サービス業C社では、部署によって「フレックスタイム制を利用できる社員」と「利用できない社員」が存在。

説明不足により「不公平だ」との声が上がり、労務トラブルにつながりました。

👉 ポイント:対象範囲を明確にし、従業員への丁寧な説明を行う。

4. 実務担当者のチェックリスト

- 就業規則に対象者・清算期間・コアタイム等を明記しているか?

- 労使協定を締結し、届出をしているか?

- 勤怠システムで労働時間を正確に把握できているか?

- 従業員への説明・周知を徹底しているか?

まとめ

フレックスタイム制は柔軟な働き方を可能にする一方で、導入・運用の不備は即トラブルにつながります。

企業にとっては、規程整備と労働時間管理の両立が最重要です。

📌 無料相談受付中

「フレックスタイム制を導入したいがリスクが不安」

「すでに導入しているが制度設計に問題がないか確認したい」

という企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。