こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

労働時間制度の一つである「1年単位の変形労働時間制」は、繁忙期と閑散期がある業種にとって、労働時間管理を柔軟に運用できる制度です。しかし、導入には多くのルールや注意点があり、誤った運用は労務トラブルに直結します。今回は、制度の概要と実務上の留意点を、事例を交えて解説します。

1. 1年単位の変形労働時間制とは?

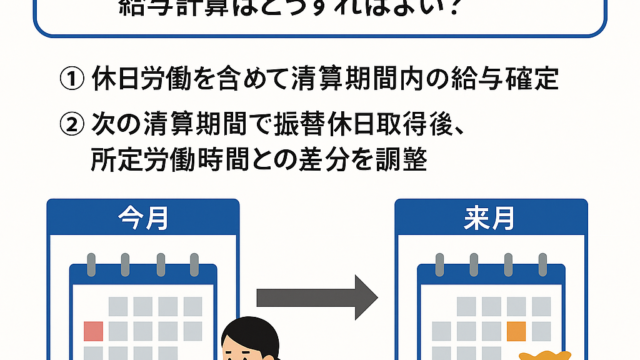

通常、労働時間は「1日8時間・週40時間」が上限ですが、1年単位の変形労働時間制を導入すると、1年間を通して平均して週40時間以内に収まればよいことになります。

例えば、繁忙期に週48時間働いても、閑散期に週32時間に抑えれば、全体の平均で週40時間以内となり、法定労働時間を満たすことができます。

2. 導入手続きの流れ

導入には、以下の手続きが必要です。

- 就業規則への記載

・対象労働者の範囲

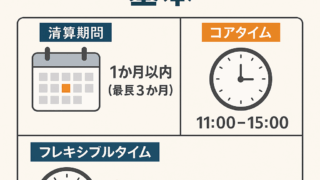

・対象期間(1か月超〜1年以内)

・各期間の労働日・労働時間 - 労使協定の締結(1年単位協定)

・労働組合、または労働者過半数代表との合意が必要です。 - 労働基準監督署への届出

就業規則と協定書を添付して提出します。

3. 実務上の注意点

- 上限規制

・1日…10時間まで

・1週間…52時間まで

・連続労働日数…6日以内 - 休日確保

週1回の法定休日は必ず与える必要があります。 - 対象期間の決定

1か月単位での暦週管理が必要。計画表の作成を怠ると無効になる恐れがあります 。

4. 事例:繁忙期に強い飲食店のケース

ある飲食チェーンでは、年末年始と夏休み期間に売上が集中します。

通常制度では残業代が大きく膨らんでいましたが、1年単位の変形労働時間制を導入したことで、繁忙期の労働時間をあらかじめ計画に組み込み、閑散期には労働時間を短縮。

結果として、

- 従業員は繁忙期の残業が減少し、休日も計画的に取得できる

- 会社は割増賃金の負担を軽減できる

という双方にメリットが生まれました。

ただし、労働日数を誤って設定した結果、違法な時間外労働とみなされ是正勧告を受けたケースもあります。運用時は必ず専門家の確認を受けることが重要です。

5. まとめ

1年単位の変形労働時間制は、業種によっては非常に有効な制度ですが、

- 就業規則・労使協定の正確な整備

- 労働時間計画表の事前作成

- 実際の運用チェック

が欠かせません。特に、中小企業では制度理解不足から違法運用となるリスクが高いため注意が必要です。

当事務所では、制度導入の検討から協定作成・監督署届出・運用チェックまで一貫してサポートしています。

👉 初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。