企業の就業規則や社内文書、雇用契約書を作成していると、

ふと迷うことがあるのが 「従業員」 と 「労働者」 の使い分けです。

「法的にはどちらを使うべき?」

「間違った表現だと問題になる?」

この記事では、社労士が実務の視点から、両者の違いや注意点をわかりやすく解説します。

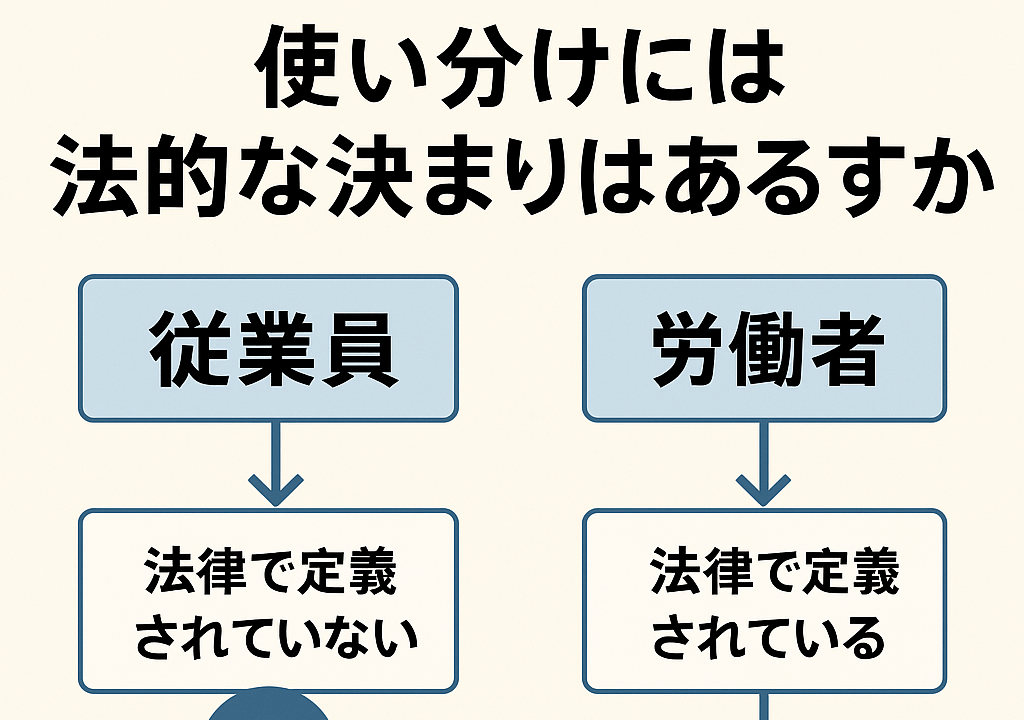

✅ 結論:使い分けに法的な決まりはありません

結論から言えば、

「従業員」と「労働者」には、法律上の厳密な使い分けはありません。

📌 法律で定義されているのは「労働者」

労働基準法 第9条

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

一方、「従業員」 という言葉は、いずれの労働法にも定義がなく、

行政文書や民間企業で慣習的に使われている用語です。

💡 実務上の使い分け(社労士・企業現場での傾向)

| 用語 | よく使われる場面 | ニュアンス |

|---|---|---|

| 労働者 | 労働基準法、社会保険、判例、申請書類 | 法的・厳密 |

| 従業員 | 就業規則、社内印刷物、社外向け案内、HP | 一般的・柔らかい |

🏢【事例】就業規則を作成するときの表現

❌ 避けたい例

「会社は、労働者に対して懲戒処分を行うことがある。」

→ 硬く、社内文書としてはやや不自然。

⭕ おすすめ例

「会社は、従業員に対して懲戒処分を行うことがある。」

→ 「従業員」は企業で広く浸透している表現。社内向けには柔らかく自然。

⚖️ トラブルにならないためのポイント

| 注意点 | 解説 |

|---|---|

| 法律文書では「労働者」 | 申請手続きや法的通知では必ず「労働者」を使う |

| 社内規定では「従業員」でOK | ただし全ページで表現を統一する |

| 就業規則は混在NG | 「従業員」「社員」が混ざると解釈のズレ・指摘の原因に |

🛠 実務アドバイス(社労士の視点)

- 就業規則・雇用契約書は用語統一が重要

- 助成金の申請や労基署提出書類では「労働者」必須

- 外部向け(HP・リーフレット)では「従業員」「社員」も自然

💬 用語の不統一は、トラブル時に

「この規定は誰を指しているのか?」という解釈争いに発展することもあります。

📝 まとめ

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 法的にどちらを使うべき? | 明確な決まりはない |

| 法律で定義されているのは? | 「労働者」(労基法9条) |

| 実務では? | 文脈に応じて使い分ける |

| 大事なのは何? | 用語の統一・読者へのわかりやすさ |

🗣️ よくある企業からの相談

Q:「社員」「従業員」「職員」どれが正しい?」

A:どれでも構いませんが、「全ページで統一すること」が最優先。

Q:「パート・アルバイトも従業員?」

A:はい。広く雇用されている者全体を指すため、「従業員」のほうが包括的です。

👨⚖️ 社労士からひとこと

言葉の使い分けよりも、

“誰を対象にしている規定か明確になっていること” が重要です。

就業規則、契約書、制度案内で不安があれば、一度プロに点検してもらうと安心です。

📩 就業規則の見直し・用語統一でお困りですか?

初回相談は無料で承っています。

労務トラブル防止のための用語チェック・規程整備もお任せください。