~無意識のうちに加害者にならないために~

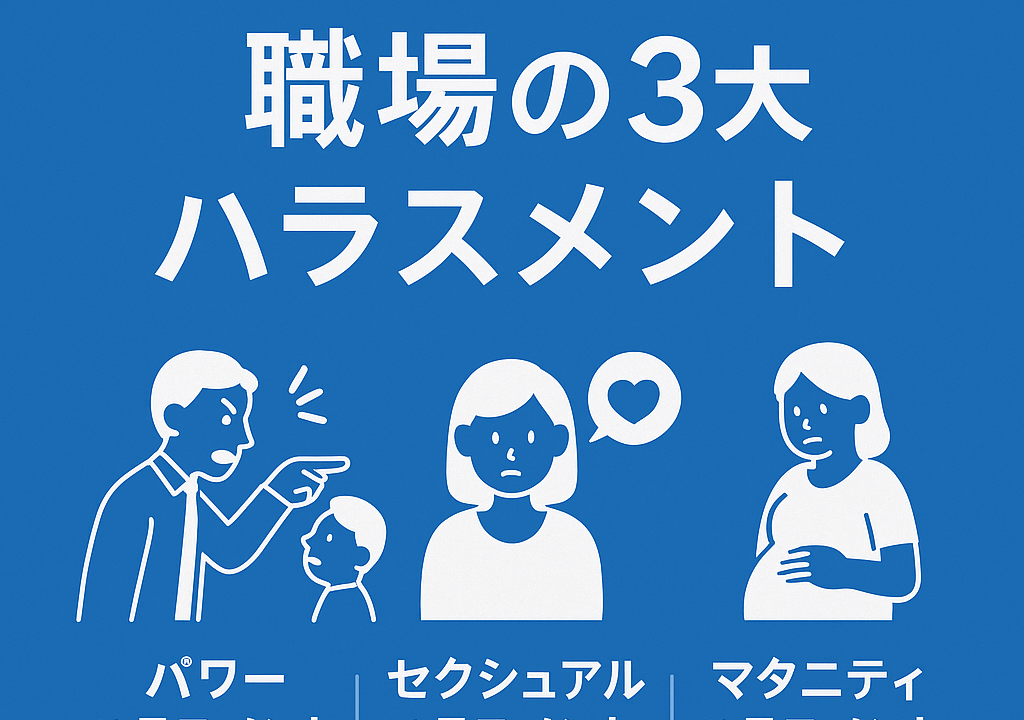

1.職場の「3大ハラスメント」とは

職場で問題となる3つの代表的なハラスメントは以下のとおりです。

- パワーハラスメント(パワハラ)

- セクシュアルハラスメント(セクハラ)

- マタニティハラスメント(マタハラ)

いずれも、相手がどう感じるか」が重要です。

自分では「指導」「冗談」「気づかい」のつもりでも、相手を傷つけたり、職場の雰囲気を壊してしまうケースがあります。

2.それぞれの定義と具体例

パワーハラスメント(パワハラ)

定義:

優越的な立場を利用して、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、相手の就業環境を害すること。

具体例:

- 感情的に怒鳴りつけ、人格を否定するような叱責を繰り返す

- 特定の従業員を無視・排除して孤立させる

- 過大・過少な業務を意図的に与える

- 私的な雑用を強制する

💡 実務の注意点:

「厳しい指導」と「パワハラ」は紙一重。

目的が業務上の成長支援か、それとも感情の発散かを自問することが大切です。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

定義:

職場で性的な言動を受け、拒否や抵抗により不利益を受けたり、不快な職場環境が生じること。

※異性だけでなく、同性間のセクハラも該当します。

具体例:

- プライベートに踏み込む質問(恋愛・結婚・外見など)

- 肩や背中に触れるなどのスキンシップ

- 性的な冗談を言う、SNSでの不適切な発言

💡 実務の注意点:

「冗談のつもりだった」は通用しません。

相手が不快と感じた時点でハラスメントです。

マタニティハラスメント(マタハラ)

定義:

妊娠・出産・育児休業などに関する言動により、就業環境が害されること。

具体例:

- 「育休は取らない方がいい」と助言する

- 「また妊娠?」などの発言をする

- 本人に相談せず、仕事量を大幅に減らす

💡 実務の注意点:

「配慮のつもり」が「差別」になることも。

本人の意思を尊重した対応を心がけましょう。

3.ハラスメントがもたらす影響

| 対象 | 主な影響 |

|---|---|

| 被害者 | メンタル不調、モチベーション低下、退職リスク |

| 加害者 | 懲戒処分・民事責任(損害賠償)・刑事罰 |

| 周囲の従業員 | 職場不信・チーム崩壊・雰囲気悪化 |

| 会社 | 生産性低下・離職率上昇・社会的信用の喪失 |

💡 「誰も得をしない」のがハラスメント。

企業にとっても重大なリスク要因です。

4.注意すべきシーン

勤務時間中だけでなく、以下のような場面でも注意が必要です。

- 社内の懇親会・飲み会

- 社内イベント(運動会・旅行など)

- 休憩室での雑談

- SNSでの発言やメッセージのやり取り

お酒の席や冗談でも、相手を不快にさせる言動はNGです。

「みんなやっているから」「昔は普通だったから」という考え方は通用しません。

5.【実例】実務で起きたハラスメント相談

事例①:励ましのつもりがセクハラに

男性上司が、部下の女性に「頑張ってるね!」と肩を叩いた行為がセクハラ相談に。

➡ 本人に悪気はなくても、「触れられたくなかった」と感じたことでトラブルに発展。

ポイント:

励ます場合は、言葉で伝えるようにしましょう。

事例②:育休復帰後の「配慮」がマタハラに

育児復帰した女性に仕事を任せず、「負担を減らしてあげよう」と判断した上司。

➡ 本人は「成長の機会を奪われた」と感じ、退職に至った。

ポイント:

配慮する場合も、本人の希望を確認することが大切です。

6.ハラスメントを受けたと思ったら

1人で抱え込まず、すぐに上司や社内の相談窓口に相談しましょう。

社内に相談しづらい場合は、労働局や外部相談窓口を利用することも可能です。

すべての会社には「パワハラ・セクハラ・マタハラの相談窓口」の設置が義務付けられています。

7.まとめ

ハラスメントは「意図の有無」ではなく、「相手の受け止め方」で判断されます。

日常のコミュニケーションの中でも、相手の尊厳を大切にする意識が何よりも重要です。

「ちょっとした言葉」「何気ない態度」こそ、注意していきましょう。

📞 ハラスメント防止研修・社内相談体制の構築なら

ひらおか社会保険労務士事務所では、

ハラスメント防止研修や相談窓口体制の整備など、職場の安心づくりをサポートしています。