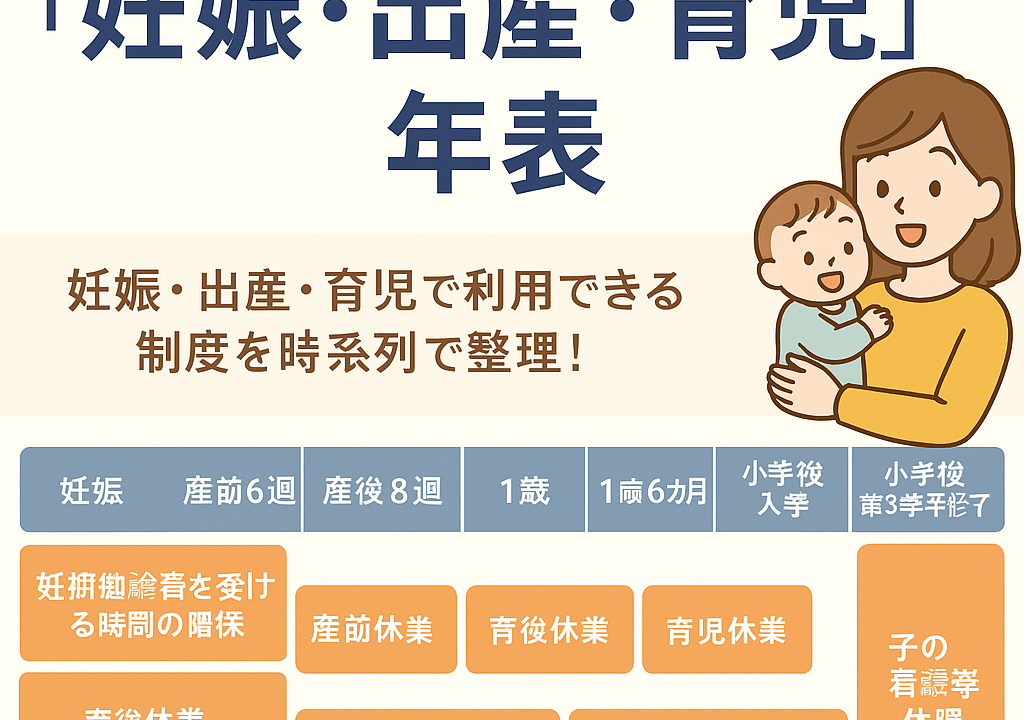

はじめに

妊娠・出産・育児の期間は、ライフイベントの中でも最も大きな変化が訪れる時期です。

この時期には、出産手当金や育児休業給付金などの公的支援だけでなく、

会社が整備すべき両立支援制度(育児短時間勤務・子の看護休暇など)も多数あります。

しかし、「どの制度がいつから使えるのか」「申請はいつまでにすればいいのか」といった

タイミングの整理が難しいという声も多く聞かれます。

そこで今回は、厚生労働省の資料をもとに、

妊娠期から育児期までの主な制度を時系列でわかりやすくまとめました。

1. 妊娠中に利用できる制度

💡主なポイント

- 妊婦健診のための時間確保

- 軽易業務への転換(業務内容の見直し)

- 時間外労働・深夜業の制限

- 母性健康管理措置(通勤緩和・勤務軽減)

🏢 会社での対応例

妊娠を報告した従業員から「立ち仕事がつらい」と相談があり、

医師の指導に基づき座り作業中心の業務に一時的に変更。

母性健康管理指導事項連絡カードを使用して、医師と会社の間で連携を図りました。

📘 根拠法令

- 労働基準法 第65条・第66条

- 男女雇用機会均等法 第12条・第13条

2. 出産前後に利用できる制度

💡主なポイント

- 産前休業:出産予定日の6週間前から(多胎妊娠の場合14週間前)

- 産後休業:出産の翌日から8週間(医師が認める場合6週間で復職可)

- 出産手当金(健康保険):産休中の所得補償

- 出産育児一時金:出産1回につき原則50万円

💬 事例

予定日が5月10日の場合、産前休業は3月29日から取得可能。

出産手当金の申請は、産後56日経過後に健康保険組合へ。

給与支給がない期間は、社会保険料の免除も受けられます。

📘 根拠法令

- 労働基準法 第65条

- 健康保険法 第99条

- 雇用保険法 第61条の4(社会保険料免除)

3. 出産後〜育児期に利用できる制度

💡主なポイント

- 産後パパ育休(出生時育児休業)

→ 出生後8週間以内に最大4週間まで分割して取得可能 - 育児休業(パパ・ママ育休プラス)

→ 子が1歳になるまで(保育園に入れない場合は最大2歳まで延長可) - 育児休業給付金

→ 休業開始から180日までは賃金の67%、以降は50% - 育児短時間勤務制度・子の看護休暇

→ 小学校入学まで利用可能(年5日〜10日)

💬 事例

出産後、夫が「産後パパ育休」を2週間取得。

妻の体調が安定した後、妻は育休を取得し、1歳到達時に保育園入園できず延長申請。

育児休業給付金は、各期間ごとにハローワークへ申請して支給されました。

📘 根拠法令

- 育児・介護休業法 第5条〜第9条

- 雇用保険法 第61条の4・第61条の5

- 労働基準法 第67条(子の看護休暇)

4. 子育て期の柔軟な働き方支援

💡主なポイント

- フレックスタイム制やテレワーク制度の導入

- 子育て世代向けの「新たな特別休暇」の付与

- 時間単位の年次有給休暇制度の活用

🏢 実務上の工夫例

保育園の送り迎えに合わせて始業・終業時刻を調整できるよう、

就業規則に「時差出勤制度」を導入。

育児中の従業員の離職防止につながりました。

5. まとめ 〜働くパパ・ママを支える制度を「見える化」しよう〜

今回ご紹介した年表を使えば、

妊娠判明から育児期までの制度がひと目でわかるようになっています。

出産予定日を記入して、自身のスケジュールに合わせて確認しておくと安心です。

また、企業としても「いつ」「どんな支援が必要か」を把握しておくことで、

両立支援体制の整備や助成金申請(両立支援等助成金など)にもつながります。

🔗 参考・ダウンロード

- 東京労働局:

妊娠・出産・育児のページ - 厚生労働省:

母性健康管理支援サイト「母健連絡カード」

✅ 無料相談・お問い合わせ

妊娠・出産・育児に関する就業規則の整備や助成金の活用など、

実務対応でお困りの方はお気軽にご相談ください。