はじめに

「退職金規程はないけれど、長く会社に貢献してくれた社員には報いたい」

そんな思いから、特別に退職金を支払いたいと考える企業も少なくありません。

では、退職金規程が存在しない場合に、

その計算方法や金額設定に法的な制限はあるのでしょうか?

本記事では、法律上の考え方と実務での注意点を、わかりやすく解説します。

1. 退職金の支払いは「会社の裁量」で決められる

退職金は法律上の義務ではなく、企業が自主的に定める制度です。

そのため、就業規則などで「退職金を支給する」と定めていない限り、

支給するかどうか、またその金額は会社の裁量に委ねられています。

📘 労働契約法や労働基準法にも、退職金の計算式や支給方法を定めた条文は存在しません。

したがって、退職金規程がない場合でも、

会社の判断で「特別功労金」や「感謝金」として退職金を支給することは可能です。

2. 注意点:恣意的な金額設定はトラブルのもと

ただし、合理性や客観性を欠く設定はトラブルの原因になります。

たとえば、似たような勤続年数・職務内容の従業員のうち、

一部の人だけに不明確な基準で多額の退職金を支払うと、

他の従業員から「不公平だ」として争われるケースもあります。

そのため、支給する場合には以下の点に注意が必要です。

✅ 実務でのポイント

- 支給対象者を明確にする(例:勤続10年以上かつ功績顕著な者など)

- 支給理由を記録に残す(例:経営への特別な貢献、業績向上への寄与など)

- 社内で整合性を持たせる(役職・在籍期間・職務内容などの比較)

- 最低賃金や社会保険料などの関連法令に抵触しないか確認

3. 【事例】功労者への特別支給のケース

🏢 事例:製造業A社の場合

A社では退職金規程が存在しなかったが、創業当初から勤務していたBさん(勤続25年)が退職。

社長の意向で「功労金」として100万円を支給した。

支給理由として、「立ち上げ期の多大な貢献」「後輩育成への尽力」を明確に文書化し、

他社員にも説明可能な形で決定。後日、他の従業員からの不満も生じなかった。

このように、支給理由と金額の妥当性が説明できることが、

後々のトラブルを防ぐポイントになります。

4. 今後に備えて:退職金規程を整備するメリット

スポット対応で支給を行う場合でも、

将来的には退職金規程を整備しておくことをおすすめします。

🧾 規程を設けるメリット

- 判断基準が明確になり、社内の公平性を保てる

- 予算管理がしやすくなる

- 退職金制度を整備している企業として信頼性が高まる

- 労使間トラブルのリスクを減らせる

特に、中小企業退職金共済(中退共)などの外部制度を利用すれば、

小規模事業者でも無理なく退職金制度を導入できます。

5. まとめ

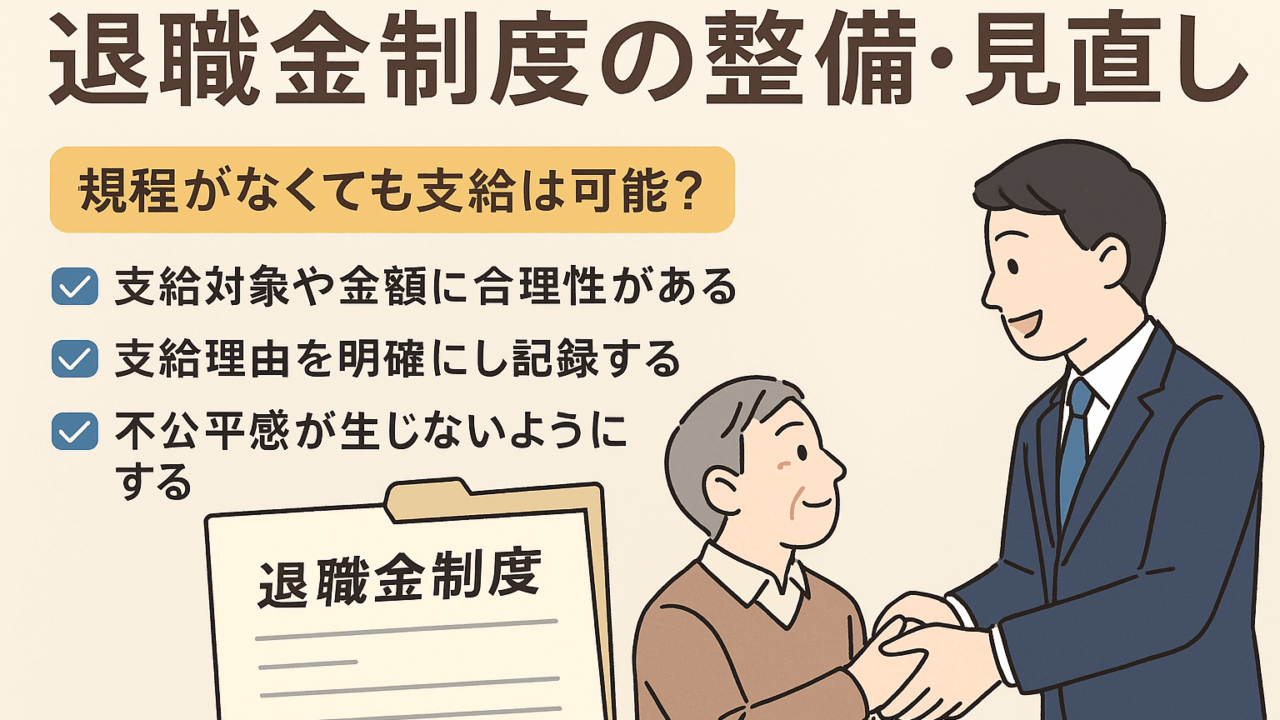

退職金規程がなくても、会社の裁量で退職金を支払うことは可能です。

ただし、その際には次の3点を意識しましょう。

✅ 支給対象や金額に合理性があること

✅ 支給理由が明確で、記録に残っていること

✅ 不公平感が生じないよう説明可能な形にすること

「特別支給」が感謝の気持ちとして受け取られるよう、

透明性のあるルールづくりを心がけましょう。

📘 根拠法令・参考情報

- 労働契約法 第8条(労働契約の内容の変更)

- 労働基準法(退職金に関する直接規定はなし)

- 中小企業退職金共済法

✅ 無料相談・お問い合わせ

退職金制度の新設や規程整備について、

「どんな内容にすればよいか」「金額基準はどう決めるべきか」など、

お気軽にご相談ください。