不妊治療は、心身への負担だけでなく、通院や治療スケジュールの都合で勤務との調整が難しいケースも少なくありません。

近年は企業においても「不妊治療と仕事の両立支援」が求められており、厚生労働省もその推進を呼びかけています。

両立支援のための基本サイクル

企業が取り組むべきステップは、次のように整理されています。

- 取り組み方針の明確化・体制整備

経営者から「両立支援に取り組む」という姿勢を明確に示すことが出発点です。人事部門や相談窓口を設置するなど体制を整えることが重要です。 - 従業員の実態把握

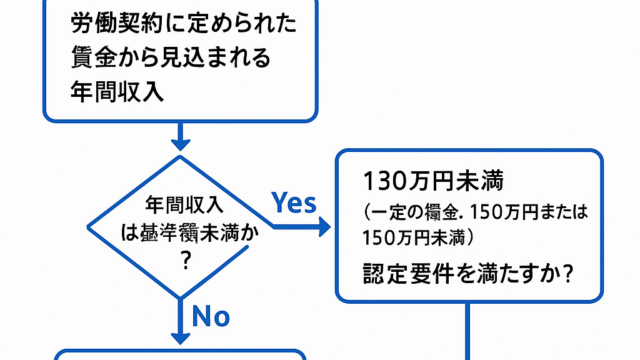

アンケートや面談を通じて、従業員がどのような課題を抱えているか把握します。 - 制度設計・取り組みの決定

不妊治療休暇制度の新設や、既存制度の柔軟運用などを検討します。 - 運用

制度を社内に周知し、実際に利用しやすい環境を整えます。 - 取り組み実績の確認・見直し

実際に制度が活用されているか、課題がないかを定期的に確認し、改善につなげます。

制度設計で考えられる対応例

- 休暇制度の整備

・不妊治療休暇制度を新設する

・有給休暇や病気休暇を柔軟に利用できるようにする - 柔軟な勤務体制

・時差出勤やフレックスタイム制

・短時間勤務制度

・在宅勤務やテレワーク制度

こうした制度を導入することで、治療に伴う通院と仕事を両立しやすくなります。

プライバシーへの配慮が不可欠

不妊治療は非常にデリケートな問題です。

本人の意思に反して、職場全体に知れ渡ってしまうことがないよう、相談窓口の対応や制度利用時の情報管理には十分な注意が必要です。

【事例】A社の取り組み

製造業のA社では、女性従業員から「不妊治療と勤務時間の調整が難しい」と相談がありました。

そこで会社は、不妊治療専用の休暇制度を導入するとともに、フレックスタイム制を拡大。

結果、従業員は安心して治療に専念できるようになり、退職を選ばずに仕事を続けることができました。

A社では「従業員の定着率が向上し、職場の雰囲気も良くなった」といった効果も報告されています。

まとめ

不妊治療と仕事の両立支援は、従業員にとって大きな安心につながるだけでなく、企業にとっても人材定着や働きやすい職場づくりに直結します。

制度設計とともに「プライバシーへの配慮」「利用しやすい環境づくり」がポイントです。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら

初回相談無料|ひらおか社会保険労務士事務所