2025/09/09 働き方改革・労務管理

2025年10月施行の育児関連法改正では、企業に「柔軟な働き方を実現するための措置」を導入する義務があります。その選択肢のひとつが「保育施設の設置運営等」です。

この措置を導入することで、子育て世代の従業員が安心して働ける環境を整備でき、企業にとっても人材定着や採用力向上といったメリットが期待できます保育施設の設置運営等の措置を導入するとき(企業の事前対応)。

保育施設の設置運営等の導入目的

- 義務的対応

- 育児短時間勤務制度の適用除外者への代替措置

- 柔軟な働き方を実現するための措置

- 努力義務

- 3歳未満の子どもを養育する従業員への支援策

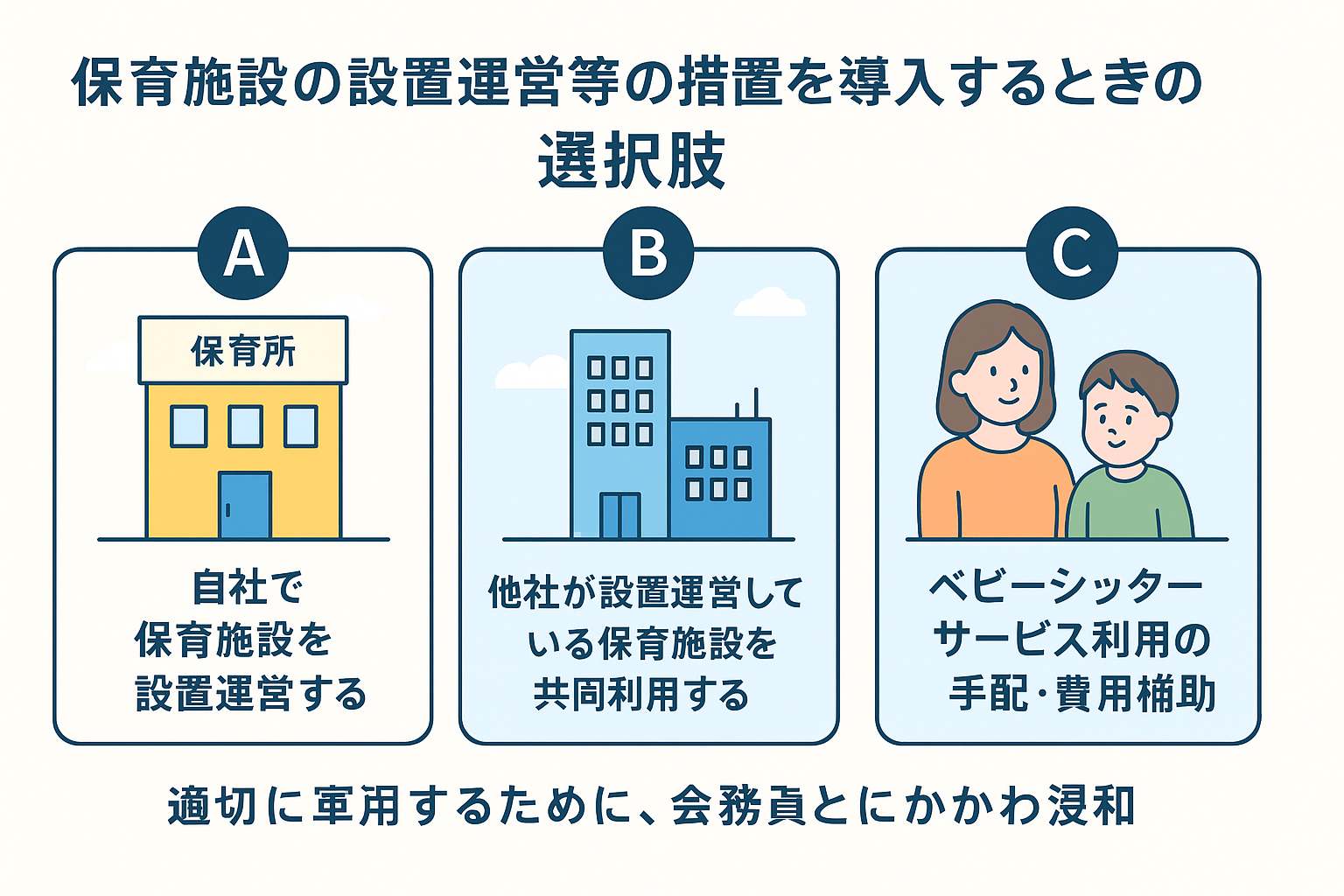

導入の3つの方法

- 自社で保育施設を設置・運営する

→ 施設の基準や安全対策について自治体と事前協議が必要。

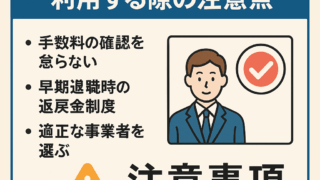

→ 利用料を賃金から控除する場合は、労使協定の締結が必要。 - 他社が運営する保育施設を共同利用する

→ 契約時に「保育内容」「安全管理」「利用料負担範囲」を十分確認。 - ベビーシッターサービスの利用・費用補助

→ 利用料補助額や対象年齢を明確化し、就業規則に定める必要あり。

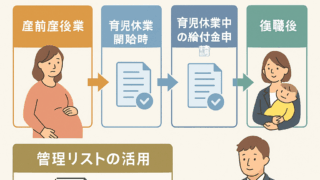

実務対応の流れ

- 就業規則を確認・改定

既に導入している制度が要件を満たしているかチェック。必要に応じて規程を追加し、労基署へ届出。 - 社内ルールを整備

- 利用対象者

- 利用料や補助額の設定

- 申込方法

などを明確化。

- 従業員への周知

ポータルサイトや説明会を通じて、利用開始日や手続き方法を伝える。 - 給与計算システムの調整

利用料を賃金控除する場合は、システム設定変更と労使協定が必要。

事例:IT企業D社のケース

D社では従業員の声をもとに、ベビーシッター利用費用の一部補助制度を導入しました。

- 対応内容

- 子ども1人につき月額上限2万円を補助

- 利用料は一部賃金控除、労使協定を締結

- 就業規則に制度内容を明記し、全従業員に周知

- 効果

- 子育て中の従業員から「復職しやすくなった」との声

- 採用活動でも「子育てに理解ある会社」として好評価

まとめ

- 保育施設の設置運営等は、2025年10月法改正に対応する重要な措置のひとつ

- 導入には 就業規則改定・社内ルール整備・従業員周知 が不可欠

- 自社の規模や従業員ニーズに応じて「設置」「共同利用」「ベビーシッター補助」から選択可能

✅ 初回相談は無料です。

保育施設設置や育児支援制度導入の実務対応について専門家にご相談ください。