2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立・公布されました。

施行は2026年1月1日から段階的に始まります(一部は既に施行済み)。

今回の改正は、多様な人材が安全かつ安心して働き続けられる環境を整えることが目的です。

この記事では、企業に特に影響の大きい 4つの改正ポイント をわかりやすく解説し、実務での注意点と事例を紹介します【段階的に施行】押さえておきたい

1. 個人事業者等の安全衛生対策の推進

これまで労働安全衛生法の対象は「従業員」が中心でしたが、今後は 同じ現場で働く個人事業主や役員 も保護対象となります。

主な改正内容

- 注文者等の配慮義務(2025年5月施行済み)

建設業以外でも、発注者は「安全を損なう納期・条件」をつけてはいけません。 - 混在作業場所の安全配慮義務(2026年4月1日施行)

元請の義務対象に「個人事業者等」も含まれます。 - 業務上災害報告制度の創設(2027年1月1日施行)

個人事業主に発生した災害も厚労省へ報告が必要になります。 - 個人事業者自身への義務(2027年4月1日施行)

安全装置のない機械の使用禁止、安全衛生教育の受講義務などが課されます。

事例

外注スタッフを多く抱えるIT企業で、深夜納期の発注を繰り返した結果、フリーランスエンジニアが過労で倒れたケースがありました。今後は 発注側の責任 として、無理な納期設定を避ける必要があります。

2. 職場のメンタルヘルス対策の強化

現在は従業員50人以上の事業場に義務づけられているストレスチェックが、50人未満の事業場にも拡大 されます(公布後3年以内に施行)。

実務ポイント

- ストレスチェックの費用や体制整備が課題。

- 国からは「小規模事業場向けマニュアル」や「地域産業保健センターの支援」が予定されています。

- 早めに医師や社労士と連携し、実施フローを確認しておきましょう。

事例

従業員30名の飲食チェーン店で、精神的ストレスから退職者が続出したケースがあります。改正後は 義務化に備え、外部の産業保健サービスとの提携 を進めておくことが重要です。

3. 高年齢労働者の労災防止

60歳以上の労働災害は増加傾向にあり、休業期間も長期化しています。2026年4月1日からは、高年齢者の特性に配慮した職場環境整備が企業の努力義務 になります。

実務ポイント

- 作業姿勢や体力に応じた作業配置の工夫

- 段差・転倒防止策、重量物取り扱いの補助機器導入

- 厚労省の指針に基づいた職場改善の実施

事例

製造業の現場で、65歳の従業員が重量物を持ち上げた際に腰を痛め、長期休業となったケースがあります。今後は 高年齢者向けの補助機器(リフト、アシストスーツ等)の導入 が推奨されます。

4. 治療と仕事の両立支援

がんや糖尿病など治療が必要な従業員の就労継続を支援するため、企業に両立支援の取組が努力義務化 されます(2026年4月1日施行)。

実務ポイント

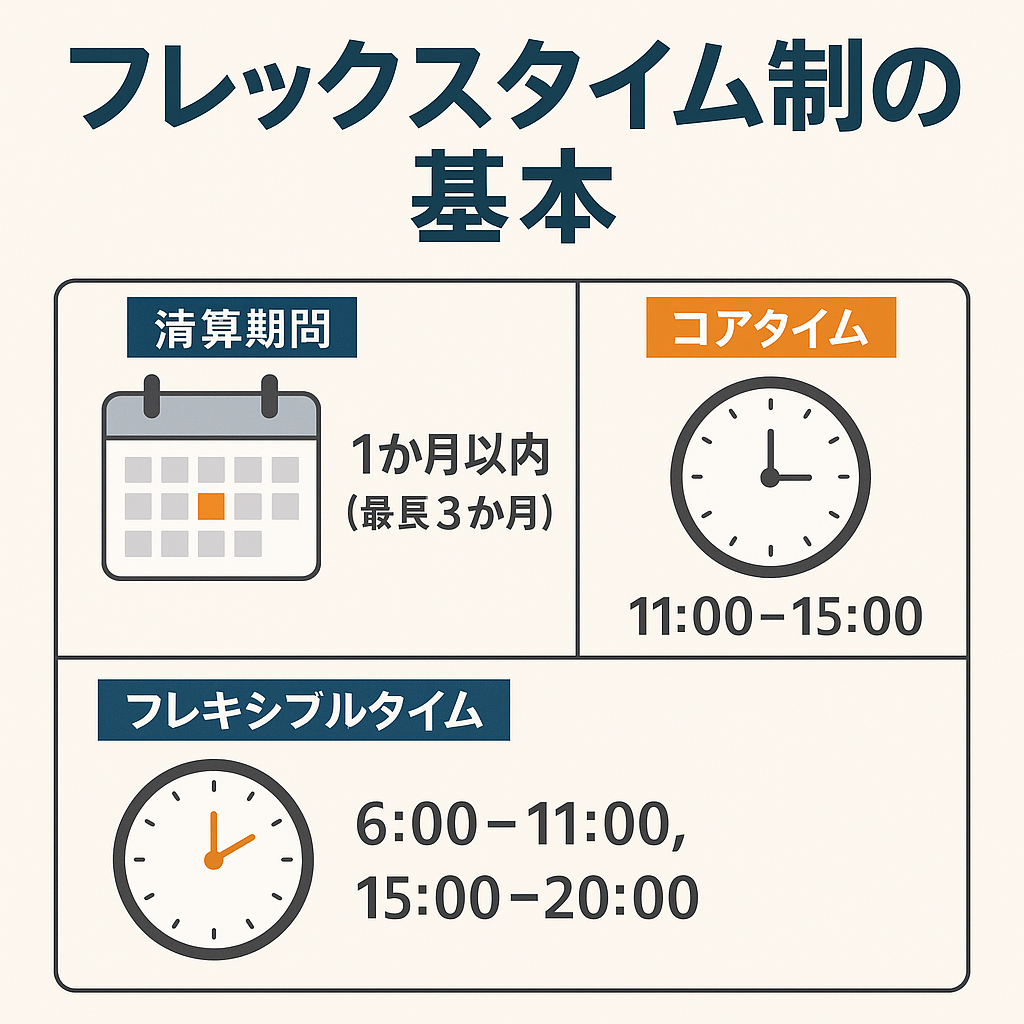

- 治療と勤務を両立できる柔軟な勤務制度(短時間勤務、在宅勤務など)

- 相談窓口や制度周知の整備

- 厚労省指針に沿った職場体制づくり

事例

事務職社員が乳がん治療のために長期休暇を希望した際、復職支援制度がなかったため退職を余儀なくされました。今後は 両立支援制度を整備していない会社はリスク を抱えることになります。

まとめ

今回の労働安全衛生法改正は、

- 個人事業者も含めた安全衛生対策

- メンタルヘルス対策の義務化拡大

- 高年齢労働者への配慮

- 治療と仕事の両立支援

といった点で、多くの企業に影響します。

実務では、体制整備やマニュアル作成に時間がかかるものもあるため、 早めに準備を進めることが重要 です。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら

専門家に相談する