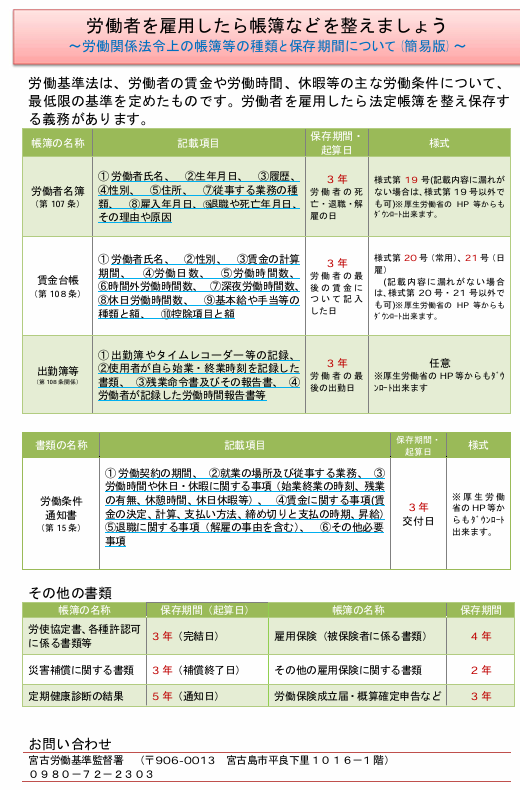

企業が労働者を雇用した場合、労働基準法や関係法令に基づいて、賃金・労働時間・休暇などに関する帳簿を整備し、一定期間保存する義務があります。

「どんな帳簿が必要?」「どれくらい保存する?」と迷うことの多いポイントを整理しました。

1. 主な帳簿と保存期間

労働者名簿(労基法第107条)

- 記載事項:氏名、生年月日、性別、住所、入社日、退職日、業務内容など

- 保存期間:3年(退職後)

- ポイント:人員の入れ替わりが多い業界では特に要注意。

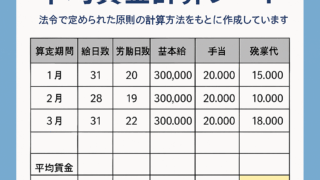

賃金台帳(労基法第108条)

- 記載事項:賃金の基礎(労働日数・時間、残業、深夜、休日労働など)

- 保存期間:3年

- ポイント:未払い残業代の請求リスク対策に必須。

出勤簿・タイムカード(労基法第108条)

- 記載事項:始業・終業時刻、休憩、残業、休日労働など

- 保存期間:3年

- ポイント:電子データでの保存も可能。勤怠システム導入企業では特にバックアップ管理が重要。

2. その他の重要書類

- 労働条件通知書・雇用契約書:3年保存

- 雇用保険関係書類:4年保存

- 労災関係書類:3年保存

- 定期健康診断結果:5年保存

3. 実務トラブル事例

事例①:未払い残業代請求

退職者から「残業代未払い」を主張されたが、出勤簿が2年前までしか残っておらず、正確な証明ができなかった。結果的に会社側が不利な和解へ。

👉 教訓:出勤簿・賃金台帳は必ず3年間保存!

事例②:雇用契約条件をめぐる争い

入社時の雇用契約書が保管されていなかったため、労働条件の立証ができず、会社側の主張が退けられた。

👉 教訓:雇用契約書・労働条件通知書も必ず保存!

4. 業界別の実務ポイント

✅ 一般企業の場合

- 労働時間の把握をめぐるトラブルが多発。

- 固定残業代制度の適正管理や、出退勤記録と賃金台帳の整合性がチェックされやすい。

- 出勤簿は「紙」「タイムカード」だけでなく、PCログやICカード記録も補完資料に。

✅ 医療機関の場合

- 医師・看護師・介護スタッフなど、夜勤・宿直勤務が多く、労働時間の管理が複雑。

- 36協定の遵守や変形労働時間制の記録保存が特に重視される。

- 定期健康診断(5年保存)は医療従事者にとって必須であり、産業医や衛生委員会の議事録と併せて管理することが望ましい。

5. 実務担当者へのアドバイス

- 保存期限を一覧化し、部署間で共有する

- クラウドや電子化で保管コストを削減

- 退職者や夜勤スタッフの勤怠資料は特に丁寧に残す

まとめ

労働者を雇用する以上、帳簿や書類を整備・保存するのは会社の義務です。

保存義務を怠ると労務トラブル時に会社が不利になるリスクがあります。

✅ 一般企業も医療機関も、労務管理の信頼性を高めるために「帳簿の整備と保存」は最初の一歩です。

📌 労務管理や保存書類の整備で不安がある方へ

当事務所では、就業規則や雇用契約書の作成、勤怠管理体制の見直し、医療機関向け労務管理まで幅広くサポートしています。