ハラスメント防止は会社の義務

職場におけるハラスメントは、人の尊厳を傷つけるだけでなく、従業員の能力発揮を妨げ、企業の職場秩序や社会的評価にも大きな影響を及ぼします。

労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法により、事業主はハラスメント防止のための方針を明確化し、周知・啓発することが義務づけられています。

対象となる主なハラスメントは以下のとおりです。

- パワーハラスメント(パワハラ)

- セクシュアルハラスメント(セクハラ)

- 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

ハラスメントの具体例

パワーハラスメント

- 物を投げつけるなどの身体的攻撃

- 脅迫・侮辱・ひどい暴言などの精神的攻撃

- 無視や隔離など人間関係からの切り離し

- 明らかに不要な業務を強制する

- 能力とかけ離れた低い業務のみを命じる

- 性的指向や病歴など機微情報の暴露

セクシュアルハラスメント

- 性的な冗談やからかい

- わいせつな画像の閲覧・配布

- しつこい交際・食事の誘い

- 性的関係の強要

- 拒否した従業員に対する不利益取扱い

妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント

- 妊娠を報告した従業員に「辞めてもらう」と告げる

- 育児休業を希望した男性社員に「男のくせにありえない」と言う

- 育児短時間勤務の社員に「迷惑だ」と繰り返し発言する

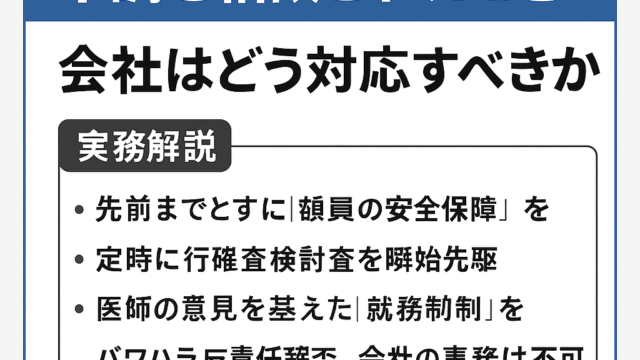

実務での留意点

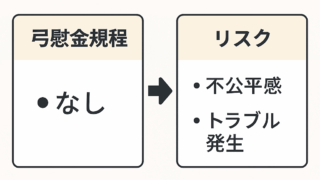

- 就業規則に明文化

→ ハラスメント禁止規定や処分規定を明記しておくこと。 - 相談窓口の設置

→ 公平でプライバシーを守る相談窓口を設け、誰でも相談できる体制を整える。 - 研修・啓発活動

→ 管理職・従業員向けの定期的な研修で周知徹底。 - 制度利用の配慮

→ 妊娠・出産・育児・介護制度の利用者に不利益が生じないよう、業務配分の調整を行う。

事例

事例①:制度利用に関する嫌がらせ

ある企業で、男性社員が育児休業を取得しようとした際に「男なのに恥ずかしい」と上司から発言されました。結果として社員は休業を断念し、会社に対して慰謝料請求を行う事態に発展しました。

→ 防止措置の未整備が原因となり、企業の信頼性も損なわれました。

事例②:相談窓口の適切な対応

別の企業では、同僚からの度重なる嫌がらせを受けた社員が相談窓口に連絡。迅速に調査・加害者への指導を行い、被害者の配置転換や再発防止策を講じました。

→ 被害者が安心して働き続けられ、企業としてもリスク回避につながりました。

まとめ

- ハラスメントは 従業員の人権侵害だけでなく企業リスクにも直結 します。

- 防止規程の策定、相談窓口の設置、周知・啓発活動が不可欠です。

- トラブル事例から学び、制度の実効性を高めることが求められます。

✅ 職場のハラスメント対策規程や研修の整備についてはご相談ください

制度づくりから社内研修まで、実務に即した支援を行っています。