従業員の能力不足を理由に降給を検討するケースは、実務上しばしば発生します。

しかし、降給は労働条件の不利益変更にあたるため、手続きや説明を誤るとトラブルや裁判リスクにつながります。

今回は、降給面談を行う際に労務管理担当者として押さえておくべき注意点を解説します。

1. 降給の法的根拠

就業規則に定めがある場合

- 「減額事由」「減額方法」「減額幅」が明確に規定されている必要あり

- 人事評価制度と賃金制度が連動していることが必須

就業規則に定めがない場合

- 個別合意が前提

- この場合は、合意の有効性がより厳格に判断されるため、丁寧な対応が不可欠

2. 自由意思による合意の判断基準

合意は従業員の自由意思によるものでなければなりません。次のような場合は合意が無効とされるリスクが高まります。

- 不利益の程度が大きい(一般的に 10%を超える降給)

- 代償措置や激変緩和措置がない

- 他の従業員と比較して不公平な取り扱いがある

- 経営陣は高額報酬のまま従業員だけ降給する場合

3. 能力不足の立証

能力不足を理由にする場合は、厳格な立証が必要です。

必要な要素

- 客観的な能力判定基準が存在し、適切に運用されている

- その基準により「能力不足」と評価される事実がある

- 使用者として能力向上のための教育や改善措置を実施した

- 本人に改善意思が見られないことを確認できる

証拠資料

- 面談記録・議事録の保存

- 評価シートや改善指導記録など客観的な資料

4. 面談での説明ポイント

説明すべき内容

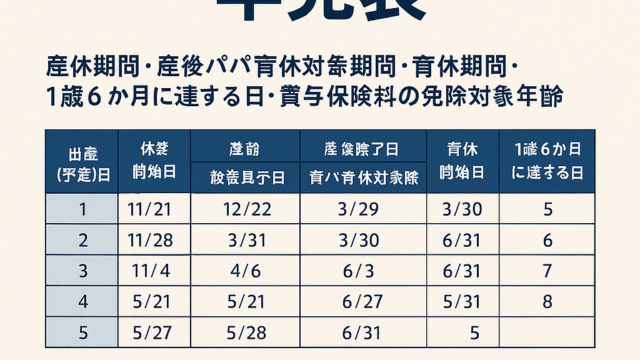

- 基本給の減額だけでなく、賞与・退職金算定への影響も説明

- 不利益の程度を数値で明示(例:「月額3万円減額」)

- 従業員からの質問に丁寧に回答

避けるべき対応

- 「同意しなければ解雇」といった発言(変更解約告知とみなされるリスク)

- 黙示の合意を期待して一方的に減額する対応

5. 降給幅の目安

- 10%以内の減額 → 有効と判断される可能性が高い

- 10%超の減額 → 無効リスクが高まる

- 段階的に減額しても、累積で10%を超えると違法とされる可能性あり

事例

事例①:有効とされたケース

製造業の企業で、人事評価制度に基づき「能力不足」と評価された社員に対して、半年間の教育指導を実施。改善が見られなかったため、就業規則に基づき5%の降給を実施。

→ 改善の機会・評価基準・就業規則の定めがそろっていたため、有効と認められた。

事例②:無効とされたケース

サービス業の企業で、改善指導を行わずに「成果が出ていない」として15%の降給を実施。さらに「同意しなければ契約終了」と発言。

→ 強制的な合意であると判断され、降給無効・未払い賃金の支払い命令が下された。

まとめ

- 降給は 就業規則の定め or 個別合意 が必要

- 合意は自由意思に基づくものでなければならない

- 能力不足を理由にする場合、基準の存在・改善措置・記録が必須

- 降給幅は 10%以内が目安

- 面談では「経緯」「影響」「選択肢」を丁寧に説明することが重要

根拠法令・参考情報

- 労働契約法 第8条(労働契約の内容の変更)

📌 実務ワンポイント

降給は解雇よりも軽い処分と考えられがちですが、労務管理上は非常にリスクが高い対応です。制度設計や対応を誤ると裁判で無効と判断される可能性があるため、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。