ひらおか社会保険労務士事務所です。

近年、SNSやブログなどでの誹謗中傷や事実無根の投稿により、企業の信用が損なわれるケースが増えています。匿名での投稿が多いインターネット上では、投稿者を特定するために「発信者情報開示請求」を行うことがあります。

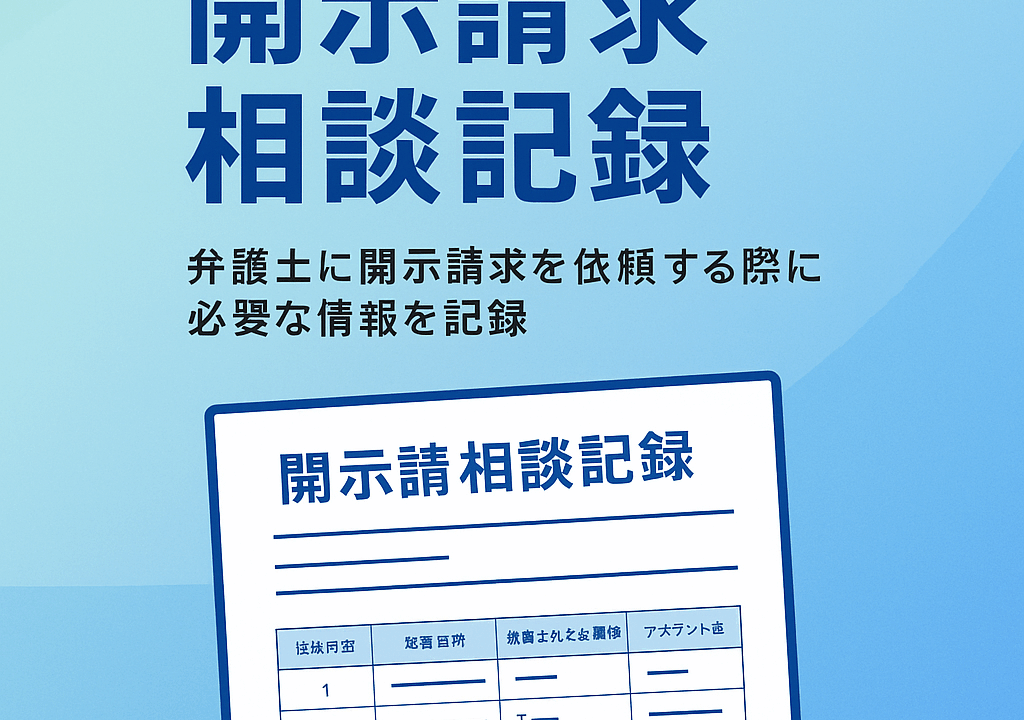

このときに重要となるのが、事前に情報を整理しておくための「開示請求相談記録」です。

開示請求相談記録とは?

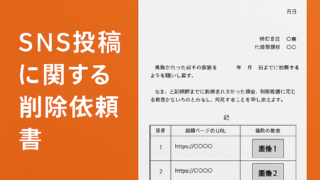

「開示請求相談記録」とは、弁護士に開示請求を依頼する際に必要な情報を整理・記録するための書類です。

この記録を準備しておくことで、弁護士との相談がスムーズになり、必要な証拠を漏れなく正確に伝えることができます。

開示請求相談記録に記載すべき情報

書式には、以下のような項目を整理して記録します。

- 投稿内容(どのような発言か)

- 投稿日時

- 投稿媒体(X、TikTok、ブログなど)

- 投稿者のアカウント名

- 投稿ページのURL

- 証拠画像(スクリーンショットなど)の別紙番号

これらを網羅的にまとめることで、開示請求の可否や必要な手続きを弁護士が判断しやすくなります。

事例紹介

事例①:経営者への誹謗中傷投稿

ある企業では、代表取締役を揶揄する内容のブログ投稿が匿名で掲載されました。

開示請求相談記録に 投稿内容・URL・スクリーンショット を添付し、弁護士に依頼した結果、投稿者情報の一部開示を受けることができました。

事例②:従業員への匿名誹謗中傷

別の会社では、X(旧Twitter)において従業員数名を匿名で誹謗中傷する投稿が拡散。

会社は相談記録を基に、法的対応を進め、投稿削除と発信者情報開示を申し立てました。

従業員のメンタルケアにもつなげることができました。

事例③:事実無根の労務管理批判

ある企業では「労務管理体制が杜撰」といった虚偽情報がTikTokで拡散。

相談記録に日時・URL・証拠画像をまとめたうえで、弁護士を通じて対応。

結果的に投稿削除が実現し、ブランドイメージへのダメージを最小限に抑えられました。

実務上の注意点

- 証拠はすぐに保存

SNS投稿は削除されやすいため、URLとスクリーンショットを必ず保存しておきましょう。 - 就業規則での予防

社員による不適切投稿を防ぐため、就業規則に「SNS利用規定」や「信用毀損行為の禁止」を盛り込んでおくことが有効です。 - 弁護士との連携

発信者情報開示請求は法律行為であり、必ず弁護士を通じて進める必要があります。労務管理面と法的対応を組み合わせることが重要です。

まとめ

SNSやネット上での誹謗中傷は、企業にとって大きなリスクとなります。

「開示請求相談記録」を整えておくことで、迅速かつ効果的な対応が可能となります。

📌 就業規則へのSNS規定の導入やトラブル発生時の初動対応については、専門家にご相談ください。