ひらおか社会保険労務士事務所です。

近年、従業員や第三者によるSNS投稿が原因で、企業の信用が毀損されるケースが増加しています。事実無根の誹謗中傷や不適切な投稿は、企業のブランド力や採用活動、顧客からの信頼に大きなダメージを与える可能性があります。

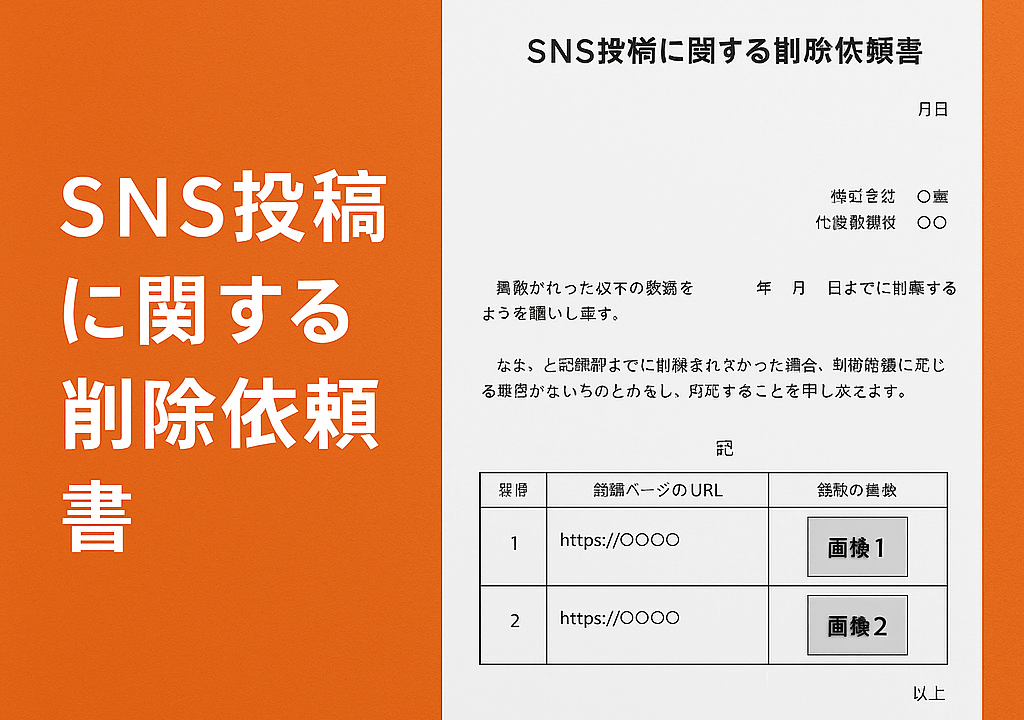

その際に有効な手段のひとつが、「SNS投稿に関する削除依頼書」です。

削除依頼書とは?

「SNS投稿に関する削除依頼書」とは、会社の信用を毀損した不適切なSNS投稿について、投稿者に対して削除を正式に依頼するための書類です。

削除依頼書を文書として残すことで、

- 企業としての正式な意思表示が可能

- 投稿者とのトラブルを回避しやすい

- 将来的に法的手続きを進める場合の証拠になる

といった効果があります。

削除依頼書に記載すべき項目

削除依頼書には以下のような情報を明確に記載します。

- 削除を依頼する対象者(相手方の氏名やアカウント)

- 削除を求める期限

- 投稿の具体的内容(URLやスクリーンショットの添付)

- 削除されなかった場合の対応方針(法的措置などを検討する旨)

これにより、投稿者側に削除の必要性と緊急性を明確に伝えることができます。

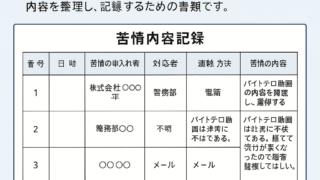

事例紹介

事例①:従業員による不適切動画の投稿

ある飲食店では、アルバイト従業員が調理場で不適切な行為を撮影しTikTokに投稿。

会社は削除依頼書を作成し、即時削除を要請。投稿は速やかに削除され、二次的な炎上を防ぐことができました。

事例②:事実無根の誹謗中傷

製造業のB社では、匿名アカウントが「労務管理が杜撰」と事実無根の投稿を繰り返していました。

会社は証拠を保存した上で削除依頼書を送付。応じなかったため、後に弁護士を通じて開示請求を行い、投稿削除と発信者特定につなげました。

実務上の注意点

- 証拠保全が最優先

投稿は削除されやすいため、依頼書作成前に必ずスクリーンショットやURLを保存しましょう。 - 就業規則の整備

従業員によるSNSトラブルに備え、就業規則に「信用毀損行為の禁止」や「SNS利用規定」を明記しておくと有効です。 - 削除依頼書は一次対応

削除依頼書で対応できない場合は、弁護士を通じた発信者情報開示請求や損害賠償請求に進むことも検討が必要です。

まとめ

SNSによる信用毀損は、企業にとって深刻なリスクです。

「削除依頼書」を活用し、初動対応をスムーズに行うことで被害拡大を防ぐことができます。

📌 SNSトラブル対応マニュアルや就業規則の見直しは専門家にご相談ください。